![]()

���̃y�[�W�ł͂������ȋY�ꌾ���W�߂Čf�ڂ��Ă��܂��B

�ǂ{���ǂǂ��Ƃ܂Ƃ߂āc�Z�߂̊��z��

|

||||||||||||||||||||||||||

�Γc�ߗǁu����ԊX�u���b�N�o�C�g �r�܃E�G�X�g�Q�[�g�p�[�NXII�v��ǂ� |

||||||||||||||||||||||||||

| �u���܂ł��A�}�R�g�ƃ^�J�V�́E�E�E�v �@������ŐV�̎�Ҏ����r�܂̊X�ɗ��Ƃ����݁A�����ɖz������}�R�g�ƃ^�J�V�̊����`���Ă܂��B�Ƃɂ��������ǃJ�b�R�悢�B�}�R�g�̏����R�����Ƃ����̂ő����Ă���V���[�Y�����ǁA���̈�l�̂�������ˁB�����āA��҂̐挩�̖ڂɂ������������B�}�R�g�ƃ^�J�V�����낻��O�\�H�B���ꂩ��̓�l��҂����ƁA�����͖K���ł��낤����_���A�ǂ݂����悤�ȁA�ǂ݂����Ȃ��悤�ȁB

|

||||||||||||||||||||||||||

�������ȋY�ꌾBOOK |

|

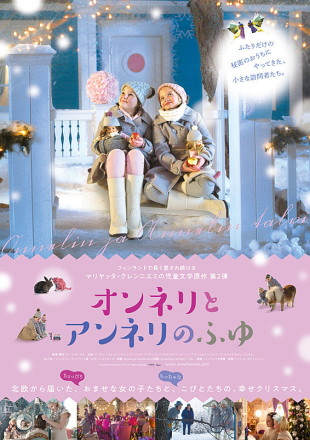

�u�I���l���ƃA���l���̂ӂ�v���ς�(18.12.30) |

|

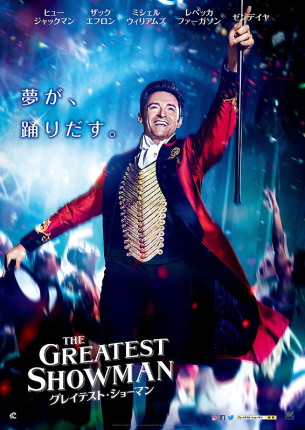

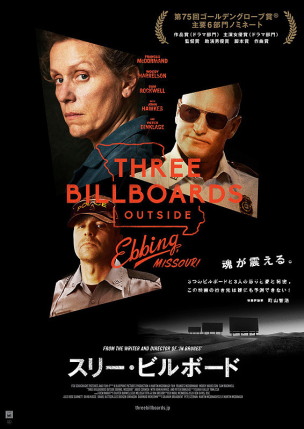

�u���낢�날�����N������A�Ō�̓n�[�g�t���Ȉ�{�Łv �@�t�B�������h�̎������w���f�扻������i�B���ǂ��̏��̎q��l�E�I���l���ƃA���l�����o���̖ؕv�l���甃�������킢���Ƃŕ�炷�����̒��ŏo��s�v�c��`��������B�Ȃ��ă��[�~���t�B�������h�̎������w�Ȃ���A�D�����ɂ��ӂ�Ă���̂��B �@�t�B�������h�̎������w���f�扻������i�B���ǂ��̏��̎q��l�E�I���l���ƃA���l�����o���̖ؕv�l���甃�������킢���Ƃŕ�炷�����̒��ŏo��s�v�c��`��������B�Ȃ��ă��[�~���t�B�������h�̎������w�Ȃ���A�D�����ɂ��ӂ�Ă���̂��B�@�o���̖ؕv�l��K�˂Ă����v�e�B�b�`���l���Ƃ��������Ȉꑰ�̉Ƒ��ƁA�ނ�𗘗p���Ĉꝺ�����_���l�A��������I���l���ƃA���l���̍U�h���`�����B������������D�����B�����Ȉꑰ���ƂƂ炦�邩�A�l�ƂƂ炦�邩�B���̎��_�̍��A�ӌ��̑��Ⴊ�����炷�ߌ��Ȃ��ǁA��{���l�͂��Ȃ��̂ŁB������������̂ł��B�������D�����̂ł��B �@�t�B�������h�̂������Ȃ̂��A�k���e�C�X�g�Ȃ̂��A���킢���t�@�b�V�����A���킢���C���e���A�ɂ����܂�A��������̐S�܂Ń|�b�v�ɂȂ肻���Ȃ̂��B �@�D�������ɂ��l�퍷�ʂɂ��Č�蕷�����A�������w�Ƃ��ĂƂĂ���ȃ��b�Z�[�W���������A�S���܂��i�ł����B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�uH ZETTRIO Feel Good!!! 18/19�v���ς�(18.12.22) |

||

�u�N���Ō�ɋɏ�̃G���^�[�e�C�������g���y���ށv

�@�R�l�O�l�ł߂����肭���āA�Ȃɂ����݂������āA����ł��Ă��˂�܂����Ă��āB�����y�������Ă��傤���Ȃ��B�Ԃ����Ⴏ�\�K�Ȃ��Œ����ɍs�������ǁA�u�Ȃɂ��l�����Ɋy���߂����ł���v���Ċ����ŁA���ꂪ�z���g�̉����y���ނ��Ă��ƂȂȂƁB �@�ŁA�����o�[�̕@�����Ă̒ʂ�A�s�G���I�ȗv�f�i�����j���g�ݍ���ŁA���ꂵ���q�������̋����̂Ȃ������U���B���o�A�G�o�Ɏ��o���������ɏ�̃G���^�[�e�C�������g�ɂȂ��Ă���B �@���܂肩�ǂ����͂킩��Ȃ����ǁA�R�A�ȃt�@�������Ȃ��Ē����Ă����B�z�[���ƃ��C�u�n�E�X�̎g���������ȁH�ł������ɗ������Ⴄ�Ƃ��̐U�����`���ɂ����Ȃ邾�낤����A������܂��[���B �@�O����s���Ă݂���������ˁB�����ł����\�R�A�ȂƂ���i�����̕��̎��ƁE�R�m���Ƃ��j�Ń��C�u����Ă��肵�āB���܁A�t�@���N���u�ɓ��邩�ǂ����A�^���Ɍ������ł��B |

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

���A�� ���E�� ��V�� ���V��� �N�Y�� �t������V��Ɖ�����ς�(18.12.19-20) |

||

�u�Ő��V��̔��������H���ڈȊO�ŁH�v �@���܂�`�P�b�g���l��Ȃ�����Ƃ̂ЂƂ�ƌ�����t������V��B���N�P��̔N�Y��Ɖ���A���N�͓��A���ŁA���������e��ς��Ă̗͂̓���悤�B�ł��A������V�オ�v�����Ȃ���ˁA�c�O�Ȃ���B�����āA�}�N�����v������A�p�}���K�X���������B����Ȉ�V�オ�Ђ˂�o�����̂��A���^���C�̔��B���哖���̂܂�����ȋC�������v���o���Ă̍����ł��B�܂��A�ނ͗����̃G�[�X����������A����������������C�Ȃ̂�������Ȃ����ǁB �@���܂�`�P�b�g���l��Ȃ�����Ƃ̂ЂƂ�ƌ�����t������V��B���N�P��̔N�Y��Ɖ���A���N�͓��A���ŁA���������e��ς��Ă̗͂̓���悤�B�ł��A������V�オ�v�����Ȃ���ˁA�c�O�Ȃ���B�����āA�}�N�����v������A�p�}���K�X���������B����Ȉ�V�オ�Ђ˂�o�����̂��A���^���C�̔��B���哖���̂܂�����ȋC�������v���o���Ă̍����ł��B�܂��A�ނ͗����̃G�[�X����������A����������������C�Ȃ̂�������Ȃ����ǁB�@������V��͂����������ʂɖ{�̔����B�i�`�k�̓�������l�^����A�p�}���K�X�����Ւn���A����̃o���T���ߌ����A�������ꉤ�����B �@���Lj�V��͖ʔ������Ęb�Ȃ��ǂˁB �����E��V�ぁ �w�₩��Ȃ߁x�@�t���������� �@�Ȃ�A�}�N������ׂ��߂������̍]�˕ّS�J�ŁB�ŁA�₽���ł����銴���́u�k�u�̖͕킩�H�v���Ă��炢�ŁB�����������Â炢�B������Ȃ����Ζʔ����̂ɂȂ��c�B�Ȃ�ďォ��ڐ��ŕ��\�����肵�āB �w�q�ق߁x�@�t������V�� �@���߂Čm�Â����Ă���������ȂƂ��B�m���ɍŏ��́u��V�オ�q�ق߁H�v���Ďv�������ǁA����������肢�̂ł��B �w�Ӓn����ׁx�@�t������V�� �@�����̍����Ȃ����݂���V��́u�炭���v�̃��f�����Ƃ��B������܂��Ⴉ�肵���̉��������v���o�ŁB��V����Ċ炪�ς���ˁB���C���ӂ�邲�B���̎����čr�䒍�ɂ��������Ȃ���A�炪�B��������ɕς���ˁA���̎��́B �w�q�ʂ�x�@�t������V�� �@����ρA���̒��߂͐l��Ńz��������ˁc���Ďv������A�u�ŕl�v�͐��ɍ���Ȃ��ƌ����o���n���B�ǂ����Ă���Ȃɂ��₷��������߂���̂��H����A�m���ɂ����l����Ɛl�Ƃ��Ă������Ȃ��̂����Ďv����ˁA�����b���B�ł������̓t�B�N�V�����Ȃ̂ŁB�q���̑��炵�����܂����킢���u�q�ʂ�v�ł��B �����E��V�ぁ �w�_���Ձx�@�t���������� �@�����A�����͒k�u�̖͕킶��Ȃ��Ȃ��Ă�B��������̕��������ł��B �w�����x�@�t������V�� �@�����������Ăǂ�Ȃ��Ǝv������A�������������ˁA���Ή����B���܂ǂ��̉��������Ή��ɕ�����|�B�u�����Ƃ����͎̂s�n�t���Łv���āA�܂�����Ⴛ�����B�ł��A�唚�ł��B �w���X���x�@�t������V�� �@�~���t���̍����ȃG�s�\�[�h����̃P�`���B���̃P�`�G�s�\�[�h�����A����l�������~�����ґ�̎��f�����ɗ܁A�܁B�h�K�`���J����̃��E�}���Z�C�G�[�Y�B���X���̑剃��̓t�����X�v���Ȃ̂ł��B �w���c�荲�����x�@�t������V�� �@����ρA����̃����Ƃ�������������ˁB�ł��A������郏���Ȃ�B�O��������O���Ȃ��ǁA�݂�Ȃ��K���ɂ���O���B�܂��Ɉ�V��ɂ҂�����ȁB

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

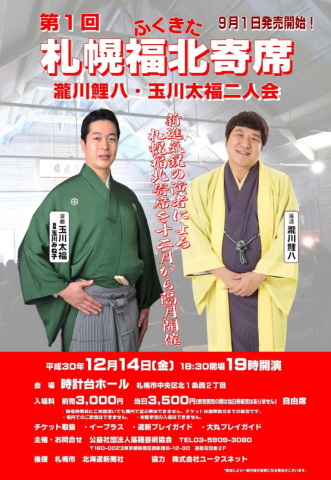

��1�� �D�y���k��Ȃ��ς�(18.12.14) |

||

�u�܂��ЂƂA�D�y�ɐV���������v �@�D�y�̗���u�[�������炷�������̂ŁA���N�T���ɂ͂����������郁���o�[���W������܂���~�y���v���f���[�X���邭�炢�B���T�̂悤�ɊJ�Â���Ă��闎��������킢�������ŁB���ꂪ�^�ł������̐l�C����Ȃ��A��ڂ��Ă������B�����āA�܂��ЂƂ�ڂ��Ă�Ȃ��a�������B�D�y���k��ȁB �@�D�y�̗���u�[�������炷�������̂ŁA���N�T���ɂ͂����������郁���o�[���W������܂���~�y���v���f���[�X���邭�炢�B���T�̂悤�ɊJ�Â���Ă��闎��������킢�������ŁB���ꂪ�^�ł������̐l�C����Ȃ��A��ڂ��Ă������B�����āA�܂��ЂƂ�ڂ��Ă�Ȃ��a�������B�D�y���k��ȁB�@�D�y�̎c�O�Ȗ����ƌĂ�鎞�v���2�K�ɐ݂���ꂽ���B�Ăꂽ�̂͐V�엎����҂̐��E����ƘQ�Ȃ̃z�[�v�E�ʐ쑾���Ƃ����A�K�����������h�ł͂Ȃ����ǔ��ΕK���̓�l�B���̐l�I�Z���X�A��D���ł��B �@�����Ă܂������ƂȂ��唚�B�ÓT���������Ȃ��l�����ɁA������ς��Ă������������Ȃ��ˁB �@����ɂ��Ă��������c�������I�n�k��������ǂ����悤�c���v����ؑ����Ă����B �w���ق߁x�@��� �@�����A����x�ɐZ�肽�������̗���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B����ŏ����Ƃ����A�Z���X���������̂ł��B�ڂ������܂ɂ͒N���ɖJ�߂ė~�����Ȃ��B�����������邩��B �w�����ԈႢ�x�@�ʐ쑾���A�݂ˎq �@������͂܂��ÓT����B���������ƘQ�Ȃ��ČÓT�|�\�E�̃~���[�W�J���ȂˁB�Ԕ����Ȏg�p�l�̂������肪���{�����厖�Ɏ���A�Ƃ�ł��Ȃ����m���B�O��������A�������X��܂��B �w�n�ׂ��̓�l�`�������̌����x�@�ʐ쑾���A�݂ˎq �@�����I���W�i���̒n�ׂ��̓�l�V���[�Y�B��ƕ��p�̃T�C�g�E����ƃi�J�C����A����̓����`�ł����������ł��B�̍����ꂽ��l�A�ٓ��ɂ��W�F�l���[�V�����M���b�v������܂��āc�B��l�̃g���[�h�͏�肭�����̂ł��傤���H �w�ɂ��сx�@��� �@�v�t���̂��Y�݁E�ɂ��т������ɂ��č������邩�B�����ɂ͌�Ȃ�́A����A���������Ȃ�̉��y���҂��Ă���̂ł��B�����A�ڂ��͂قƂ�ǂɂ��тƂ͖����������̂ŁA���l���Ƃ��đ唚�ł��܂����B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

��{���|�� �����O�\�N�\��Ȓ��̕����ς�(18.12.5) |

||

�u��Ȃ͐V�����������ł���̂ŁA�ƂĂ��D���ȏꏊ�Ȃ�ˁv �@��{���|��͎��R�Ȃ̂ł��B���ȂɃe�[�u�������āA���H�̎������݂����R�B��������{���̎l���r����������ł��т����Ă邨������������肷��̂ł��B���������Ԃ���B�������ڂ��݂����ɕ��ʂɊςĂ���l���قƂ�ǂȂ��ǂˁB �@��{���|��͎��R�Ȃ̂ł��B���ȂɃe�[�u�������āA���H�̎������݂����R�B��������{���̎l���r����������ł��т����Ă邨������������肷��̂ł��B���������Ԃ���B�������ڂ��݂����ɕ��ʂɊςĂ���l���قƂ�ǂȂ��ǂˁB�@�Ȃ�Ƃ����Ă����䂪��C�Ƃ����̂ŁA�����V�ǂ���o������Ƃ����̂ŁA����͐V��Ղ�̒�Ȃ��Ȃ�Ďv������A�ӊO�Ƃ�������Ȓ��̕��ł����B ����w�q�ق߁x�@�O�V������ �@�Ă�����V����Ǝv�����̂ɁBNHK�V�l�����܂��w�������āx���������B �W���O�����O�@ �X�g���[�g���Y �@����Ȃ���̃W���O�����O���đ�ς��낤�Ȃ��B ����w�H�x�@�O�V���̎i �@��Ȃ̂��ꂱ���ʔ����������B���k�ƌ����������������ȁB ����w���ⓚ�x�@�j���� �@�o��l���ܘY�ɂ��āA���ⓚ�ɂЂƂ����Ă���Ƃ́B ���Ȗ��ˁ@�߂��Ɗy�c�W�L�W�L �@�ق�킩����̃l�^�̏��ł��B�wLet it be�x�Ɓw�Ȃ����x�̊|�������͎g�������B ����w���O���āx�@�t�������� �@�p������̋A��̋@���̃}�N���A���܂��Ȃ����Ėʔ��������B ����w�葫�x�@�O�V���V�ǂ� �@�V�ǂ�̊�V�[���h�y��B�肪���ɂȂ邪���o�Ƃ��ė����ł���c�����g�����ł��B ��p�@�ɓ����t �@���߂�Ȃ����A�g�C���Ɠd�b�ŐȂ𗧂��Ă��܂����B ����w�剪���k�`�l��������`�x�@�O�V���̓z �@�����h�Œ������邨���B����͍u�k�𗎌�ɂ����̂��ȁB ����@�щƓ�y �@����͂����|�p�ł��B�������������ɂƃ��N�G�X�g���܂��B ����w�ق��Ƃ��Ȃ����x�@���Ə���� �@����̖��F�A�V��̎g����B���߂ď�����܂����B���ꂪ�ʔ����B����̈ꂱ�܁H���f�t�H�������Ă����������S�n�悢�ł��B ����w�e�q���x�@�Í������e �@���`�̔��ƁA�������I�l�G�B������܂��V�N�ŁB�e�V��ƌ����A���e���̓����H �����߁@���ԉƋk�V�� �@���~�̈�����A��������Ă��̂ˁB���ς�炸���Ȃ��őf�G�ł��B ����w���ƂƖ����v�x�@�O�V������ �@����D�������ǁA���̍��̔ނ̍����͕s���ł��܂�Ȃ��B����𖡂Ƃ��Č�������|���Ȃ炢�����ǁA�a�V�E�V���[�v�Ŗ炵�Ă������Ƃ����Ɂc�B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

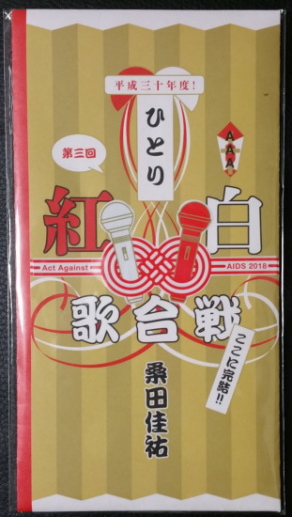

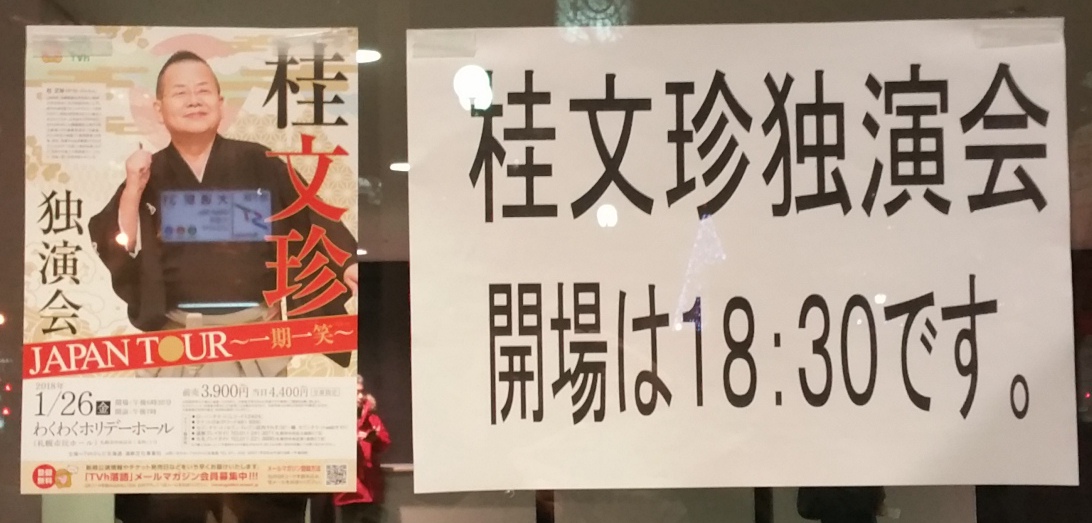

�K�c���S Act Against AIDS 2018�u�����O�\�N�x�I ��O��ЂƂ�g���̍���v���ς�(18.12.2) |

||

�u����ς�ڂ��̒��ň�Ԃ̉̂���ł��A�K�c���S�v �@�������I���B�����ƂƂ��ɂ����Ȃ��̂��I��낤�Ƃ��Ă���B�����ɓ���n�܂�A�A�[�e�B�X�g�����̑傫�ȗւ������ Act Against AIDS

�����̂ЂƂB�����Ă������琶�܂ꂽ�K�c���S�̂ЂƂ�g���̍�����B �@�������I���B�����ƂƂ��ɂ����Ȃ��̂��I��낤�Ƃ��Ă���B�����ɓ���n�܂�A�A�[�e�B�X�g�����̑傫�ȗւ������ Act Against AIDS

�����̂ЂƂB�����Ă������琶�܂ꂽ�K�c���S�̂ЂƂ�g���̍�����B�@�����Ɍ����ƁA�ł���Ε����̋Ȃ������̂��ė~���������B�N���̃~���[�W�V�����̋Ȃ��K�c�������ɉ̂��������\�����������B �u�����A�����̋Ȃ́v �@����ł��K�c����͂���܂łɂ��̂����Ȃ��Ă���Ă�����B�ł��A�K�c����{�l�̒��߂ł�����Ǝv���ƁA����ς�v������̂���Ȃ��̂������Ȃ�̂��킩�邵�A������܂������������B�܂��A�Ȃɒ��������Ċ������m�Ȃ��ǂˁB �@�ڂ��Ƃ��Ă͂���ς�A����G���w�����O�}���x�́u�x�A�l�A�b�A�`�v����̗���́u�l�A�n�A�l�A�n�A�j�A�n�A�����R�`�v�ł́w100���N�̍K��!!�x�ɗ܁B�w���т܂�q�����x�͏��a�����䂾���ǁA�����̃A�j��������B�I���䂭�����Ɉ����ꂽ���������������ɕ�����f�G�ȗ��ꂾ�����B �@����σi�}�Œ������������B�T�U���̂r�l�`�o�Ƃ��A�i�}�Ŋς��������B����ōŌ�Ȃ�Č���Ȃ��ŁA�܂������g������Ȃ��Ă�������A�M�y�ɂ������Ȃ��Ă�������A�K�c����̉̂��J���@�[��������ˁB M01�m���n ����̃n���C�q�H�^�����v M02�m�g�n �e�l�V�[�E�����c�^�]���`�G�~ M03�m�g�n �w������^�y�M�[�t�R M04�m���n �܂���Ȃ�^��{�� M05�m���n ���̎��N�͎Ⴉ�����^�U�E�X�p�C�_�[�X M06�m�g�n �_�ɂ̂肽���^�Ⴖ��� M07�m���n �z���o�̏��^�U�E���C���h�E�����Y M08�m�g�n �����炢�̃M�^�[�^���R���~ M09�m���n �����^�U�E�e���v�^�[�Y M10�m�g�n �J�ɔG�ꂽ���^�������Ȃ��� M11�m���n ������N�Ɂ^�U�E�S�[���f���E�J�b�v�X M12�m�g�n �l�`�̉Ɓ^�O�c�O�}�q M13�m���n ���Ƒ�n�̒��Ł^���R��t M14�m�g�n �m������^�����o�I�q M15�m���n �ӂꂠ���^������r M16�m�g�n �������������^�R�{���q M17�m���n ���z�^�g�c��Y M18�m���n ���̒��ց^���z�� M19�m�g�n �Ȃ̂ɂ��Ȃ��͋��s�ւ䂭�́^�`�F���b�V�� M20�m�g�n �n��̐��^�����݂䂫 M21�m���n ���E�̍����炱��ɂ��́^�O�g�t�v M22�m�g�n �O�S�Z�\�ܕ��̃}�[�`�^���O�����q M23�m���n ���̉߂��䂭�܂܂Ɂ^��c���� M24�m�g�n �܂��Ԃ��^�ΐ�ЂƂ� M25�m���n ��������Ɂ^���R�Y�O M26�m�g�n �Z�[���[���Ƌ@�֏e�^��t�ۂЂ�q M27�m���n ����^���R�뎡 M28�m�g�n �ٖM�l�^�v�ۓc���I M29�m���n ���ŋ��^�~��x���j M30�m�g�n ���̐����ԁ^����c�q M31�m���n �k���̏t�^�珹�v M32�m�g�n ���Ȃ��Ȃ�ǂ�����^����������� M33�m���n ���̓��u���[�X�^�d���R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�u�i���R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�u�j M34�m�g�n �v���C�o�b�Npart2�^�R���S�b M35�m�g�n ������^��c�m�q M36�m���n ����Ȃ��������x�^����I���F M37�m���ʘg�n ���E�Ɉ�����̉ԁ^SMAP M38�m���ʘg�n ���������ȁ^�U�E�h���t�^�[�Y M39�m�g�n ��̉^�������� M40�m���n �C�̐��^�Y�����Y�i�˒J�����j M41�m�g�n �n�i�~�Y�L�^����w M42�m���n �ǂ�ȂƂ����B�^ꠌ��h�V M43�m���n �N�ɁA���L�����B�^YELLOW MAGIC ORCHESTRA M44�m�g�n �ԓ������h�L�b�^�R���v���q M45�m�g�n �^�Ă̖�̖� �` �Ђ������_�^���C�J�R���`�r��R�� M46�m���n YOUNG MAN�iY.M.C.A�j�^����G�� M47�m���n 100���N�̍K��!!�^�K�c���S M48�m�g�n Havana�i�_���ȃo�i�i�j�^�_�ǕǘY�i�J�~���E�J�x���j M49�m���n �M���S�Ɂ^���ш� M50�m�g�n ���Ȃ��^�e���T�E�e�� M51�m�g�n �ɐ����ؒ��u���[�X�^�]�O�� M52�m���n �Ⴊ�~��^�A�_�� M53�m���n �^��^�k���O�Y M54�m�g�n ���W�W�^����Ђ� M55�m���ʘg�n �Â����L�^�a�c�A�L�j�i�a�c�A�L�q�j

|

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

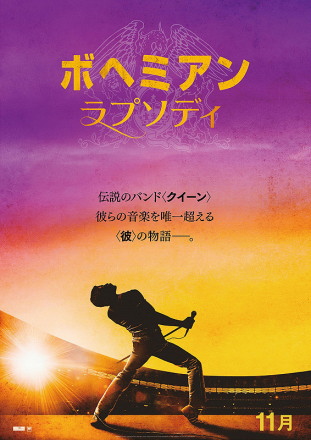

�u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v���ς�(18.11.30) |

|

�u�h�� �h�� �p�� ���Y�������Ő���オ������Ȃ��c�ō��v �@20���I�t�H�b�N�X�̃^�C�g���o�b�N�ɃG���L�M�^�[�������A1985�N�̃E�F���u���[���f���o�����B�_�C�A�i�܂����Ȃ��A���������ɗN���B�����ăJ�����̓X�e�[�W�Ɍ����������^���N�g�b�v�̌��ǂ��B����̒����̈�l�A�t���f�B�E�}�[�L�����[�̔w�����B �@20���I�t�H�b�N�X�̃^�C�g���o�b�N�ɃG���L�M�^�[�������A1985�N�̃E�F���u���[���f���o�����B�_�C�A�i�܂����Ȃ��A���������ɗN���B�����ăJ�����̓X�e�[�W�Ɍ����������^���N�g�b�v�̌��ǂ��B����̒����̈�l�A�t���f�B�E�}�[�L�����[�̔w�����B�@�C���^�[�l�b�g�����y���Ă��Ȃ������A�ڂ���̗m�y���͐[��e���r�̃x�X�g�q�b�gUSA��MTV�Ɉς˂��Ă����B������ڂ�������悤�ɂȂ����̂́A�t���f�B���\���ƂȂ�AQueen���x�~��Ԃ��������BQueen�������ƒ����悤�ɂȂ����̂�LINE AID�ȍ~�B�����ƌ����ƁA�t���f�B���S���Ȃ��Ă���̕��������Ă��ԂŁB������AQueen�����`�������~�`�����̊Ԃɂ���ȃh���}�����������Ȃ�āB �@Queen�̓����o�[�S�����Ȃ�����H�L�̃o���h�B�䂦�Ƀt���f�B�ɂ����镉�S�͈ӊO�Ə��Ȃ��̂ł́H�Ǝv���Ă����ǁA�t�����g�}���̏h���Ȃ̂��ȁB �@�Ȃ�Ēm�������Ԃ������Ə��������Ă��̊�����`���邱�ƂȂ�Ăł��Ȃ����낤����A�[�I�ɏ����B���Ȃ����̐��܂��u�Ԃ݂̂��݂������A���Ԃɗ����������ْ��ƕ������悤�ȍ��g���B�Ō��20���͗ܖ������Ă͂����Ȃ��B���ꂪQueen�Ȃ낤�Ȃ��B�ō��B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

����u���܂������h�L�I����v�`�ō��ɖʔ������A��Ă��܂����`���ς�(18.11.20) |

||

�u�O�ҎO�l�A�������S����肽���v �@�s�u�����敨�����Ƃ���ɓ�c�ڂ��Ăԉ�����ꂪ���ځB�O��̏o���҂Ɏw�����ꂽ�R�l���o��ł��B�o���҂����̏o���҂��w������V�X�e���ɁA�u������肨�����낢���c�͏Љ�����Ȃ���ˁv�͌|�l�Ƃ��Ă̖{�����B������A�u����͂��䂲�Ƃ��Ɏw�����ꂽ�̂��v�ƕ���́A�l�C�}�㏸�̏��V��B��T�͂��͂⓹�V��ȂœƉ�����J���l�C�҂�����ˁB �@�s�u�����敨�����Ƃ���ɓ�c�ڂ��Ăԉ�����ꂪ���ځB�O��̏o���҂Ɏw�����ꂽ�R�l���o��ł��B�o���҂����̏o���҂��w������V�X�e���ɁA�u������肨�����낢���c�͏Љ�����Ȃ���ˁv�͌|�l�Ƃ��Ă̖{�����B������A�u����͂��䂲�Ƃ��Ɏw�����ꂽ�̂��v�ƕ���́A�l�C�}�㏸�̏��V��B��T�͂��͂⓹�V��ȂœƉ�����J���l�C�҂�����ˁB�@���ꋦ��P�l�Ɨ���|�p����Q�l�Ƃ������Ƃʼn��x�����������͔̂ۂ߂Ȃ����ǁA������܂����Ƃ������ƂŁB �w�ᑳ�̉��g�x�@�_�c���V�� �@�P��̏��Ԃ����Ńg�b�v�o�b�^�[�ɂȂ������V��B�J����ԂŐl��͂�����Əd���Ƃ������ƂŁA�C�����́B���������̗c�����B���ӋC�ȏ��m�E���g����e���ƌJ��L�����ȁB���V��̂��q�l�p���Ȃ�Ƃ������邵���āB�q���ƘV�k�͎�����킹��d���ŕ\��������ǁA��܂ŕς���ˁA���V��B���͍̂D���������̂��ȁH �w�{�ː�x�@�Í����n �@������͐����h�̌ÓT����B�����m�̌o���͑O������t�������̑Ή��ɖ��������Ƃ��B���Ƃ���D�ɗ����邫�ꂢ�ȗ���ł��B �w�郖�X�x�@�t�������X �@�܂����̃g�������X�B�n�ƈႢ�A������́E�E�E�ˁB�ł��A�����̎ߍ��肪�����͐B������g�����ʁH�}�N�����₽�璷�������̂��g�����ʁH �@���Ȃ݂Ɏ���͐̐̒��`���Y�A�_�c�g���A���D�����C�ł��B���N��8�����āc�X�p�������B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

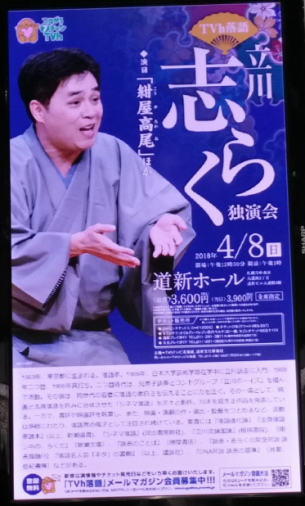

���V��� �_�c���V��u�u�k���V�Lvol.2�v���ς�(18.11.13) |

|

�u��n�����h�邪�����V��߁I�v �@�����ˁA�������菼�V��̗��Ȃ́B���̘b�p�Ɉ������܂��B�����ƒ��������A�����Ȕ����������Ďv���B�Ȃ낤�ˁB����Ƃ͈Ⴂ�A�u�k�̎��Ɠ��̔��͂ɖ������Ă�̂��ȁB�����Ă݂���A���N�����ō������܂ߎ��Ȃ��i�}�Œ����Ă���B���͗��T�������B�����y�����Ă��傤���Ȃ��B �@�����ˁA�������菼�V��̗��Ȃ́B���̘b�p�Ɉ������܂��B�����ƒ��������A�����Ȕ����������Ďv���B�Ȃ낤�ˁB����Ƃ͈Ⴂ�A�u�k�̎��Ɠ��̔��͂ɖ������Ă�̂��ȁB�����Ă݂���A���N�����ō������܂ߎ��Ȃ��i�}�Œ����Ă���B���͗��T�������B�����y�����Ă��傤���Ȃ��B�@�����́u�ԕ�`�m�`�`�x�������q���W�`�v�Ƃ��āA�x�������q�̔����R�Ȃ��B�������A�����N���ɍ����|�����Ă���̂��B12��14���̓��������ڎw���āB �@�}�N���̐������Ȃ��̂͂����g�B�Q�Ȏt�E���{���t���C���h�l�ɓ��{�̏�����������鐦���A�����Ă݂��������B �@�h�肳�͂Ȃ��B�ł��A���|�I�Ȉ��Ɖ�����B �w�����q�삯�t���x �@�����q�������グ�����c�n��̌�����`������ȁB����̓o��l���݂����Ȉ����q���A�����������u�k�̎���ɐ��܂�ς�邨���B�Ƃɂ������͂��������B�ʂ������Ŕڋ��Ȏ�ɓ|�ꂽ�f���̋w�V�[���A�����q�̏��삪�A�a��|���ٔ������A���V�傩��`����Ă���B���̂��Ȃ��ɒn�k���B������āA���V��̔M����n��h�邪�����H �w�x�������q������x �@�����q���x���Ƃɖ����肷��ߒ���`������ȁB���c�n��̌����������x���Ƃ̍Ȃ��A��ɂ��̖͗l��`���邭���肪�ō��ɖʔ����B�ł��u�k������A�ʔ�����������Ȃ���ˁB���ꂩ���N�ɂȂ낤�Ƃ�����������Ƃ̂����͋��M�ł��B �w�r��\���v�x �@�ԕ�Q�m���������Ă���V�N��̔��B�����璼�ڈ����q�̊�����킯����Ȃ��B�����q�ؕ��̍ہA����߂��r��\���v����l���B�����q�̍Ŋ����Ŏ��j�̊o��A�����܂��B�ǂ��ԕ�Q�m�������F�Ɉ�����Ă����̂��B�Ȃ��N��12��14���͊��S�[���Ȃ肻���ȁB |

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

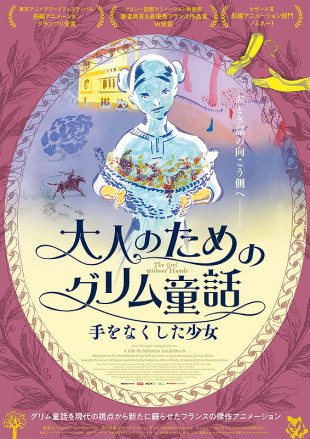

�u��l�̂��߂̃O�������b�@����Ȃ����������v���ς�(18.11.10) |

|

�u���̕����ɋt�s���邯�ǁA�a�V�ȃA�j���Ȃ̂ł��v �@�O�������b�͈�ؓ�ł͂����Ȃ����ĕ����Ă͂������ǁA�w�Ԃ�����x��w����P�x�݂����Ȑ��炩�Șb���肶��Ȃ���ˁB�w����Ȃ����������x�͓Őe�ɂ�舫���ɔ����A����Ȃ����������̕���B���܂�ɂ��ߍ������āA�����ƕ��͂ł͓ǂ߂Ȃ��悤�ȋC�����āB���A���Ȏ��ʂł��R�c�̃A�j���ł��O�����Ȃ����Ⴄ�悤�ȁB �@�O�������b�͈�ؓ�ł͂����Ȃ����ĕ����Ă͂������ǁA�w�Ԃ�����x��w����P�x�݂����Ȑ��炩�Șb���肶��Ȃ���ˁB�w����Ȃ����������x�͓Őe�ɂ�舫���ɔ����A����Ȃ����������̕���B���܂�ɂ��ߍ������āA�����ƕ��͂ł͓ǂ߂Ȃ��悤�ȋC�����āB���A���Ȏ��ʂł��R�c�̃A�j���ł��O�����Ȃ����Ⴄ�悤�ȁB�@�Ƃ��낪�ȂA���̃A�j���́B�܂�Ő��n��̂悤�ȏo��������n�܂��āA�S�Ҕw�i�̏������x��悤�ȉf���B���ׂĂ�`����Ȃ��Ă��A����ނ��낷�ׂĂ�`���Ȃ����Ƃœ`��邱�Ƃ�����B���̗x��������܂�ɔ��������āA����̔ߎS���ȂǖY��Ă��܂����̂悤�ȁB�f�B�Y�j�[�ł��s�N�T�[�ł��A�W�u���ł�����G���ł��V�C���ł��דc��ł��Ȃ��\���B�ł��A�������{����Ȃ��t�����X��������Ǝv���ƁA�Ȃ�����Ɖ������C���B�����āA�ڂ���̋��ȏ��̋��ɂ̓p���p�����悪�`����Ă��킯������B �@�V�����\�����ςăh�L�b�Ƃ��銴�o�A�Ȃv���Ԃ�B�ł��A���̕\�����������ނ��Ă��������Ȃ����낤�Ȃ��B���ꂪ�嗬�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ����낤���B�Ǝv���ƁA���̃^�C�~���O�ł����ς邱�Ƃ̂ł��Ȃ��f��Ȃ�ˁA�����ƁB �@�D�������͂��邩������Ȃ����ǁA�A�j���D���ɂ͈�x�ςė~�����ӗ~��ł��B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

���[���b�p���20���N�c�A�[�u�T�}�[�^�C���}�V���E�����X���A�v���ς�(18.11.3) |

|

�u�ߋ��Ɩ����ƍ���ƍ����A�s�����藈�����v �@�ŁA���Ɂw�T�}�[�^�C���}�V���E�u���[�X�x���ςāA��ɂ���15�N���`�������ҁw�T�}�[�^�C���}�V���E�����X���A�x���ς�B�Ȃ���ґ�ȂA���[���b�p���B����������̓^�C���g���x���̃X�P�[�������������ŁB �@�ŁA���Ɂw�T�}�[�^�C���}�V���E�u���[�X�x���ςāA��ɂ���15�N���`�������ҁw�T�}�[�^�C���}�V���E�����X���A�x���ς�B�Ȃ���ґ�ȂA���[���b�p���B����������̓^�C���g���x���̃X�P�[�������������ŁB�@��������@��SF������(+�J������)�����ɏW�܂����ʁX�B�������Ƃ��m�荇���A���̉Ă̓�����������ł���Ƃ��ɁA�^�C���}�V���o��B���ꂼ��̏����ȗ~�������߁A�R��ɂȂ����^�C���}�V���ł�������̗��ցB �@����z���g�A�O�삩���15�N�B�O�q�̍��S�܂ł����Ă��̂��ƂȂ�ˁB�����ɂȂ��Ă���邱�Ƃ͓����B���K�L�͈��K�L�̂܂܂����A�D�����͗D�����B�����ƕ��i�͂��ꂼ�ꗧ��ƐӔC�������ĕ�炵�Ă�낤���ǁA�W�܂�Ɓc�ˁB�߂����Ⴄ��ˁB �@�Ƃɂ�������̓~�b�V�����������ς��B�����ă^�C���}�V�����O����������B������]�v�ɂ��炪���āB �@�l�X�ȕ�������������Ɖ������Ă����B������Ƌ����ȕ����������ɂ����Ȃ��ǁA�r�{�̏�������ȁB�V���ɉ�����������w���̓�l�ƁA���̏L���ɕq���Ȋ��l�������Ă��āA����ɕ����������Ă���Ă܂��B �@�ʔ��������`�B�����40���N�L�O�������ŁB�������ɑ�w���ɖ߂�̂́c�B |

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

���[���b�p���20���N�c�A�[�u�T�}�[�^�C���}�V���E�u���[�X�v���ς�(18.11.3) |

|

�u13�N�Ԃ�̃^�C���g���x���B����������ւȂ��ǁv �@13�N�O�Վ��̏����Ȍ���Ŋς��w�T�}�[�^�C���}�V���E�u���[�X�x�B���̑O�ɂ��������Ƃ����f����ςĂ��̂ŁA���̃^�C���X���b�v����ł������o���邩�ƂԂ����܂��A�߂���y����ŁB �@13�N�O�Վ��̏����Ȍ���Ŋς��w�T�}�[�^�C���}�V���E�u���[�X�x�B���̑O�ɂ��������Ƃ����f����ςĂ��̂ŁA���̃^�C���X���b�v����ł������o���邩�ƂԂ����܂��A�߂���y����ŁB�@���̍ĉ�(�����ɂ͍āX��)�A���������ɖY��Ă��̂ŁA�T�ːV�N�ȋC�����Ŋy���߂āB �@��w��SF������(+�J������)�����ŃG�A�R���̃����R�������邱�Ƃɒ[����^�C���X���b�v����B�T�ˍ���ƍ����̍s�����Ȃ��ǂˁB �@�W�c���ĕK���������S���ł��邶��Ȃ��B��o�J����ł��D��������ł��W�c�ɂ͂Ȃ�Ȃ��āB�ŁA�L���̍ۂ͂��ꂪ�@���Ɍ���āB����ȃh�^�o�^�����C���悭�W�J�����V�`���G�[�V�����R���f�B�B �@����ϖʔ����B2003�N�̗��s���ǂ����ƂȂ����ꂽ�r�{�́A�F�邱�ƂȂ���ˁB���Ղ̏��ƌ����܂��傤���B �@�����A���̂ڂ��ɂ͂���ȃo�J���茾���������͂Ȃ��낤�ȁc�Ǝv���Ă݂���A��A�������������݉����܂��ɂ��ꂾ�����B �@���D����A���킢�������Ȃ��B |

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�������� �f�r���[20���N�L�O�R���T�[�g�`The Greatest Hits of Ryota�`���ς�(18.10.25) |

||

| �u�g�����܂ꂽ�o���h�l�I���̓f���v �@�����̓^���S�ł��B�o���h�l�I���ł��B�o���h�l�I�����Ă����قƂ�ǐ��Y����Ă��Ȃ��Ƃ��B������o���h�l�I���t�҂͔N�㕨�̖�����Ɏ��������g���Ă�Ƃ��B������Ă�������ˁB�����Ă���Ȃɒ����֕���L���k�߂��A�{�^���L�[�����܂����Ă���B�����v���ƁA�o���h�l�I���̓f�����Ă߂��Ⴍ���Ⴝ������̎��Ԃ����F�ɕς��ē͂��Ă���Ă���݂����B �@����ȃo���h�l�I�����A�^���S��g�߂Ɋ��������Ă����t�҂̈�l�����������ŁB�Ќ��_���X�x��킯�ł��A�A���[���`���ɂ䂩�肪����킯�ł��Ȃ����ǁA���̃����n���̌��������Y���ƁA��Ə�̂���o���h�l�I���̉��F�Ɏ䂩��Ă��܂��B �@�^���S�̖��Ȃ���W�u����i�A���E��Y�܂ŁB�^���S���^���S�����ɂƂǂ߂邱�ƂȂ��L���Ă������t�́A�܂������������Ďv�����Ⴄ�̂ł����B �@���̎֕����ɍL�����Ƃ��Ƃr���ɍL�����Ƃ��̉��F�̈Ⴂ���킩�邭�炢�ɂȂ肽���ȁB

|

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

�u�������D���v���ς�(18.10.20) |

|

�u�����ȍK���ɋC�Â����Ƃ��ł���A�������D���v �@�Ȃɂ��Ȃ��B�ƌ����̂͌ꕾ�����邩������Ȃ����ǁA���������̂��A�Ƃт���̋��L�������Ȃ��B�Â��ɗ����Ό�������A�����������ɍ��t���Ă���B����͕K�����������łȂ��Ă��悩�����̂����B�ƌ����Ă͂܂��ꕾ�����邩������Ȃ����ǁB �@�Ȃɂ��Ȃ��B�ƌ����̂͌ꕾ�����邩������Ȃ����ǁA���������̂��A�Ƃт���̋��L�������Ȃ��B�Â��ɗ����Ό�������A�����������ɍ��t���Ă���B����͕K�����������łȂ��Ă��悩�����̂����B�ƌ����Ă͂܂��ꕾ�����邩������Ȃ����ǁB�@���ōl����̂ł͂Ȃ��A�g�̂��o���鏊��B���ōl����̂ł͂Ȃ��A�܊��Ŋ����镗�A���A�i�F�B�����Ɍ��o������̏����B�ɂ₩�Ȏ��ԂɊ��Y���悤�ɁA�G�߂̂悤�ɐ�����B�g�������h���}�̂悤�ȉ^���͂Ȃ��Ă��A�C�t�������鐶�����ĖL���Ȃ�ˁB �@�V�[�����Ƃɕς��|�����ɈӖ�������A�����I�ׂ�l�̑@�ׂ��ɖ�����Ă��܂��B�{���ɑ��l�̂��Ƃ��v����邱�ƁA�C�����̂ł���l���āA���ōl���Ă��Ȃ��낤�Ȃ��B�ŎZ�Ƃ�����Ȃ��A����̂܂܂�\���ł���悤�ȁB�ڂ�������Ȑl�ɂȂ肽�����ǁA�Ȃ��Ȃ��c�ˁB �@���؊�т̐Â��Ȓ��Ƀs���ƒ�������������{�ʂ��Ă���l�B���؉̘f���Ȃ�����������Ă����l�B�ς��Ȃ����̂ƕς��䂭���̂̃R���g���X�g�Ƃ��䂽�����Ԃ��S�ɐ��ݓ���f��ł����B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�u���V��� �t�������� �Ɖ���v���ς�(18.10.18) |

||

�u���j���̐l�A�ؗj���ɓo��I�v �@���O�͏o�Ă��Ȃ��Ă��A��͑S����̏t���������B���������A�Γ_�̎i��҂Ȃ���A��Ŕ̂ЂƂ肾��ˁB�N��������������Γ_�l�^���g�[�N��}�N���ɂӂ�Ɏg����̂͂��邢�C�����邯�ǁB �@���O�͏o�Ă��Ȃ��Ă��A��͑S����̏t���������B���������A�Γ_�̎i��҂Ȃ���A��Ŕ̂ЂƂ肾��ˁB�N��������������Γ_�l�^���g�[�N��}�N���ɂӂ�Ɏg����̂͂��邢�C�����邯�ǁB�@����͉̊ێt�������������ꂽ�Ƃ��̘b����A�D�y��Ƃ̒��ǂ��b�ȂǁB �@�����F�������A��Ă��邯�ǁA����͏������O�Ȃ��āB���Ă��Ƃ́A�V�������Ă����H�����̐V��A�Ȃ��Ȃ����킢�[�����B �w�I�[�v�j���O�g�[�N�x �t�������� �@�������邩�玞�ԃI�[�o�[�ɂȂ�B�ł���炸�ɂ͂����Ȃ��B�����������́i�H�j���Ԃ́A�����̔ނ�������M�d�ȋ@��ł������ˁB �w���炿�ˁx �t��������� �@���Ƃ͎R���̃����S�_�ƁB���j��A�_�Ƃ��p���������Ȃ����ƁA�݂�Ȃ��F���Ă��肳��B���������Ă܂��B�^�������Ȃ��炿�˂ł����B �w�e�q���x �t�������� �@�z�C�Ȃ�������̂��˂��肪���킢���e�q���B�����̐��i�Ɛl�����ɂ��ݏo�Ă܂��B �w�@�@�x �w�R���ߋg �@�N��s�ڂ̂��o���܂��A���S�Ɨx��������Ă���܂��B�S���̊ێt�������āu���������Ď��̂ЂƂ��Ȃ�ł���v�ƌ��킵�߂��傫�����������ŁB��������k�Ȃ��ǂˁB �w�h���̋w�����x �t�������� �@�Ȃ��Ȃ�������߂��Ȃ��R�l�g�ƁA���x���������B���̎�����͂Ȃ�������������ŏ�����S���J��Ԃ��̂��낤���B���̂���肪���܂�Ȃ��B�����āE�E�E���B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�����X�J�p���_�C�X�I�[�P�X�g�� 2018 Tour �uSKANKING JAPAN�v"�߂�ǂ������̂���������H"�҂��ς�(18.10.17) |

||

| �u�킭�킭�z���f�C�z�[���̒��S�ŒJ���ւƋ��ԁI�v �@��N�Ԃ�̃X�J�p���̃z�[�������B���l�Ƃ̐ڐG�����Ȃڂ��A���C�u�n�E�X������30��O���܂ŁB�ȍ~�͎����̋��ꏊ���m�ۂł���z�[����������̎Q��B�Ƃ͂����A�z�[�������ł��ڐG�͂�����ǂˁB �@�����o�[�̂���3�l�����w�N�A�f�r���[�͂ڂ��̎Љ�l�f�r���[�ƈꏏ�B���̍����烉�C�u�ɍs���Ă�B�����ڂ��ƃX�J�p���͈�S���́A����Ƀ����o�[�̈�l�ɂȂ�������Ă�̂ł��B�t�@���݂̂Ȃ��܃S�����Ȃ����B �@������ނ炪���C�u�łȂɂ���邩�����āA��Ɏ��悤�Ɂc�킩��Ȃ��B�J�b�R�������Ƃ��ăn�C�ɂ����Ă����̂͂킩���Ă�B�ł��A���Ԃɂ���o������₱���́c������������X���X������ˁH�܂��A�������ςȂ��ʼn̂��x��܂����Ă�ڂ����COOL�_�E�������Ă���鑩�̊ԂƂ��Ă����肪�������ǂˁB �@���M�̓A���R�[���̃����o�[�Љ�B�������������ł͂��߂ĕ���������̋��сB��コ��AGAMOU����������āA�ڂ������Ƃ�ŁB���ʂȖ�Ȃ̂ł��A�D�y�́B �@�Ƃɂ����C�����悭���˂����Ă�������B�C�t���Ε��͊��łт������B���C�u���̖����v�̕����͂P��3��z���B�S�����I�ɂ͂����ƃT�C�N�����O���Ă���Ԃ����āB�܂��A���U�Ńr�[�����Ԉ��݂��������ǂˁB

|

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

Kazumasa Oda Tour 2018 �uENCORE!!�v���ς�(18.10.13) |

||

| �u�����݂͐₦�Ȃ����� �����ȍK���� �C�Â��Ȃ���v �@�e���r����̐����������Ă���B���c�a���̐��̐����B�b�l�\���O�Ƃ��āA�h���}��f��̎��̂Ƃ��āB���̉̐��͗D�����S�ɐ��ݓ���ƂƂ��ɁA���̎��X���v���N�����Ă����B���c�a���̉̐��͉i���ɉ����Ƃ��Ďc�邩��A���܂ł����������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�ł��A���c�a���Ǝ��Ԃ����L���A���̉̐����@��͂ǂꂾ�����邾�낤���B �@70�ƂȂ�A�������ɑ������莩�]�Ԃɏ������͂��Ȃ����ǁA�����̃t�@���̑O�Ɏp��������ׂ������̂��������B�Ȃɂ�肠�̍����ɓ܂肪�Ȃ��B�O���ƌ㔼�̊Ԃɗ����D�y�ł̌𗬃r�f�I�Ɍ���f�p���B���܂ł��ς��ʏ��c�a���������ɂ��āB�D�����ŕ��ł����B �@���܂�ɂ�������邩��A�A���[�i�O���Ȃ������̂ɂڂ����̂̌��������邮��Ȃ���B�ڂ̑O�ɂ������Ă���āA�������[���āB �@�Ȃɂ��ǂ������Ƃ����t�ɂł��Ȃ����ǁA�S�ɉ̐��Ɖ̎��������Ă���B�����̂��̃��C�u���܂߁A�����ȍK���������Ȃɂ������ˁB �@���ƁA�T�U����K�c���S�̃��C�u�ł�������݁A�o�C�I���j�X�g�̋�����b�q�����ς�炸�L���[�g�ł��B�w�ɓ�����Ȃ��悤�ɏ������̎蔏�q�͕K���B

|

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

�T���h�E�B�b�`�}�����C�u�c�A�[2018�u20th�v���ς�(18.10.6) |

||

�u�ɒB�ƕx�V�A���ɒ[�Ȃ̂ɑ����s�b�^���Ȃ�ˁv �@�ŏ��ɖk�C���_�U�����n�k�̔�Ђɂ��������ւ̌��t���o�Ă��āB�����{��k�Ђ̍ہA�{�錧�Ŕ�Ђ����T���h�E�B�b�`�}�������猾���錾�t�A�`��錾�t�������ˁB �@�ŏ��ɖk�C���_�U�����n�k�̔�Ђɂ��������ւ̌��t���o�Ă��āB�����{��k�Ђ̍ہA�{�錧�Ŕ�Ђ����T���h�E�B�b�`�}�������猾���錾�t�A�`��錾�t�������ˁB�@�R���g�▟�˂̍��ԂɃr�f�I�������\���͂������C�u�̓S����ˁB�ŁA��荞�܂ꂽ�Ӑg�̃l�^�Ƃ��̏�ł̏��Ƃ��D��������āB����ς�T���h�E�B�b�`�}���͂����Ȃ��B �@����͂��������ʔ��������Ƃ������z�ł͂Ȃ��A������ƋC�ɂȂ������Ƃ��B����̌����A���悻3���Ԕ��ɂ���ԑ�M���B�ǂ����c�A�[�Œ��L�^���X�V�����炵���B�܂��A�����L�^�͓h��ւ����Ă��邾�낤���ǁB �@���̒����A���ꂵ�������邯�ǐ������ꂽ�������������肵�āB��荞�܂ꂽ���͎ڂ����܂��Ă���A�����n����������ǁA�t���[�g�[�N��A�h���u�I�ȃR���g���Ƃ��炾�痬�ꂿ�Ⴄ�����������āB�T���h�E�B�b�`�}���̂����Ȗʂ����邱�Ƃ��ł��邤�ꂵ���̔��ʁc�B�K�x����ԂȂ��ǁB �@����ł����|�I�ɖʔ����B�����牽�x�ł��������Ȃ�B�ꖡ���Q�̃R���g�Ɩ��˂��B �@�ɒB���Ԃ����ɂȂ�ɂ͂܂��܂������Ȃ��̂��K�v�Ȃ̂����ˁB

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

������������`�G�{�Ɖ��y�ƃg�[�N���C�u�`���ς�(18.9.30) |

|

�u����ώ����D���v �@�ڂ��̍D���ȏ��D�̂ЂƂ�A���䎠�B�\��L���ŁA��������݂ɑ��邱�Ƃ��ł���B�����āw�L�g�L�g�̋��x���͂��߂Ƃ���ޏ��̃G�b�Z�C��ǂ�Œm�銴�ƃ��[���A�B����Ӗ��ڂ��̗��z�̏����Ȃ̂��B�ŋ߂͊G�{�̌�������M���A�ǂݕ������郉�C�u���J�Â��Ă���Ƃ��B�m��Ȃ������B�ŁA���ꂪ�D�y�̂��ׁA�k�L���ŊJ�Â������Ă����̂ŁA�s���Ă��܂����B�i�}���䎠�͏��߂Ă��ȁB �@�ڂ��̍D���ȏ��D�̂ЂƂ�A���䎠�B�\��L���ŁA��������݂ɑ��邱�Ƃ��ł���B�����āw�L�g�L�g�̋��x���͂��߂Ƃ���ޏ��̃G�b�Z�C��ǂ�Œm�銴�ƃ��[���A�B����Ӗ��ڂ��̗��z�̏����Ȃ̂��B�ŋ߂͊G�{�̌�������M���A�ǂݕ������郉�C�u���J�Â��Ă���Ƃ��B�m��Ȃ������B�ŁA���ꂪ�D�y�̂��ׁA�k�L���ŊJ�Â������Ă����̂ŁA�s���Ă��܂����B�i�}���䎠�͏��߂Ă��ȁB�@����ϑf�G�ȏ�������A���䎠�B�e���ł߂�G�{��Ɓ��E�N�����̒��J��`�j�A�W���Y�E�T�b�N�X���t���[�g�t�҂̉��~�A�s�A�j�X�g���}�W�b�N�̑�F���ƂƂ��ɁA�̂ɘN�ǂɂƖ��͂𑶕��Ɍ����Ă����B�G�{�̘N�ǂ͉������̐��F��������Ղ�Ɏg�������A�̂ɂ��\���������o�Ă��āB �@�y�����Ċy�����āB����ł��āA���䎠�̊G�{������ł���A���̖��O�̗R�������w���������x�ɂ̓z�����Ƃ������āB�������f�G�ȃ��C�u�Ȃ̂ł��B �@���͂��ВN���U���Ċςɍs�������A���̗ǂ��������������Ǝv�����C�u�ł����B �w���Ȃ疟�ˁx�i�G�{�j �w�k�L���s���x�i�������G�����j �w�p���`�p�[�}�x�i�����j �w�����ܒn���x�i�G�{�j �w��ʂ����V�сx�i�G�{�`�ϋq���Ăэ���Łj �w�c�t���u���[�X�x�i�����`�ߋ��i�l�ԃh�b�N�_�C�G�b�g�Ȃǁj�������āj �w�ւ������łǂ�x�i�G�{�j �w�}�W�b�N�V���[�x �w���b�p�x �w�L�̃s�[�g�x�i�G�{�j �w���������x�i�G�{�j en.�w�ւ�����Ă��Ă����ˁx�i�G�{�j |

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

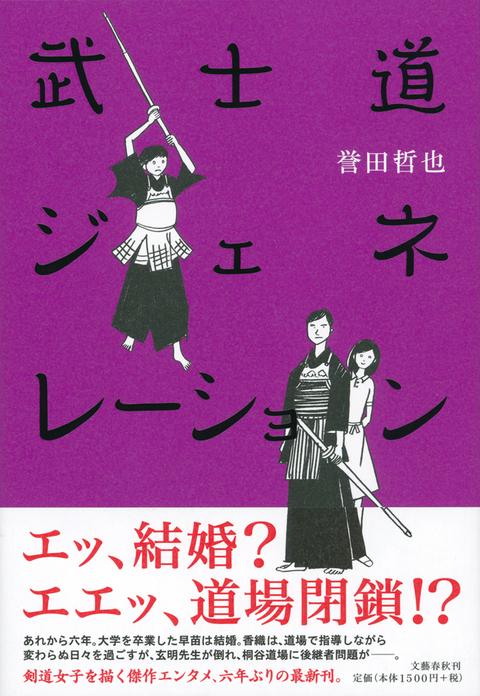

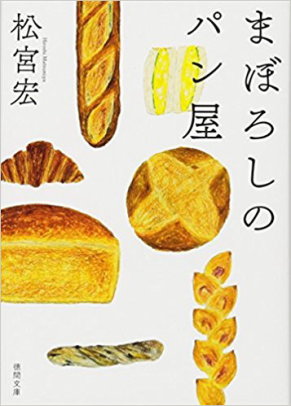

�_�c�N��u���m���W�F�l���[�V�����v��ǂ�(18.9.29) |

|

�u������������Ȃ��N���ɂȂ�܂������B�v �@���̃V���[�Y�ɉ��N���N���N������ꂽ���낤���B�_�c�N��ƌ����w�X�g���x���[�i�C�g�x�i�P���q�V���[�Y�j���͂��߂Ƃ���x�@�������v�������ׂ�l���唼���낤���ǁA�ڂ��͒f�R�w���m���V���[�Y�x��w���؉Ĕ��V���[�Y�x�Ƃ������t���̂̕����D���Ȃ�ˁB �@���̃V���[�Y�ɉ��N���N���N������ꂽ���낤���B�_�c�N��ƌ����w�X�g���x���[�i�C�g�x�i�P���q�V���[�Y�j���͂��߂Ƃ���x�@�������v�������ׂ�l���唼���낤���ǁA�ڂ��͒f�R�w���m���V���[�Y�x��w���؉Ĕ��V���[�Y�x�Ƃ������t���̂̕����D���Ȃ�ˁB�@���Z�����������D�Ƒ��c���C���t���������N���B�Ƃ������A�����Ȃ葁�c�̌������H�H�܂��A���D�Ƒ��c���Ƃ���ᑁ�c�̕�����ɍs�����낤����ǁB���̂Ȃꂻ�߂͂�������ǁA����͂قƂ�ǂ��˒J����𒆐S�ɉ���Ă����B �@�ӂ��肪���݂Ɍ�荇���`���A�����ɓo�ꂷ����������L�����N�^�[�����B�O3��P���Ȃ�����A�b�͈�i�����Ƃ���ɐi��ł����B�����������������ł͂Ȃ��A�����ƂƂ��Ă̍��݁B �@����܂Ń^�C�g���ɂ���Ȃ���^���������y�����������Ŕ��R�ƕ\������Ă������̂���u���m���v�ɁA���D�Ȃ�́A���c�Ȃ�́A��҂Ƃ��Ă̓���������Ă����B�t���̊�����Î_���ς��Ƃ͈Ⴄ�A��l�Ƃ��Ă̊o��B�����ǂ�ŁA���̕��ꂪ�����I�����Ċ������B���Ɏ��̐���̕��ꂪ�n�܂����Ƃ��Ă��A�����Ɂw���m���x�̊��������Ƃ��Ă��A����͂܂��Ⴄ�V���ȕ���Ȃ낤�Ȃ��āB �@������Ƃ��т��������邯�ǁA����͂���Ƃ��ď\���Ȗ�������^���Ă��ꂽ�B�f�G�ȃV���[�Y�ł����B �@���͔��؉Ĕ��V���[�Y�̑��������ЁI |

�������ȋY�ꌾBOOK |

|

�u500�y�[�W�̖��̑��v���ς�(18.9.28) |

|

�u�g���b�L�[���g���b�J�[(���l)�ɂȂ��Ė���ǂ��v �@������Ƌ����Ă݂��������B����ȋC���̖���Ă��邶��Ȃ��B�����Ďv���Y��ł����Ȃ����ǁA�C�������y�ɂ��������āB�ł��A���m�̉��y��f�悶��_���Ȃ́B�u��������A�����łȂ��̂��x�X�g�^�C�~���O����v���Č}���ɍs�����Ⴄ����B�ŁA���R�Ƀ|�����Ƃ����Ⴄ��i��T�����߂��肵�āB �@������Ƌ����Ă݂��������B����ȋC���̖���Ă��邶��Ȃ��B�����Ďv���Y��ł����Ȃ����ǁA�C�������y�ɂ��������āB�ł��A���m�̉��y��f�悶��_���Ȃ́B�u��������A�����łȂ��̂��x�X�g�^�C�~���O����v���Č}���ɍs�����Ⴄ����B�ŁA���R�Ƀ|�����Ƃ����Ⴄ��i��T�����߂��肵�āB�@���ǂ̏�������������ė�������f��B�����Ɏ��ǂ̏Ǐ�Ƃ����̂��悭�킩��Ȃ����ǁA���ݏo��������ƂĂ��Ȃ���ς��Ƃ������Ƃ͂Ȃ�ƂȂ��킩��B����ɂ��Ă��A�����J����Ȃ��B���Ղ͂��ꂼ�A�����J���Ċ����ŕΌ��∫�ӂɖ������Ă��āB�����Ȃ�Ƃ��������ڂŌ��Ă��܂��̂��A�ŋ߂�����ƍr��ł����ڂ��̈����Ƃ���Ȃ�Ȃ��B���������Ƃ����Ƃ͏オ�邾������Ȃ��āB���ƁA�݂�Ȃ����ƍ����I�ɍl�����Ȃ��́H���āB���ꂪ�ł��Ȃ��l�̂��b���Ȃ��A���������Ȃ̂͂킩���Ă邭���ɁB��������B �@�ł��A�Ō�͂��ǂ蒅���ĖړI���ʂ������B����ŏ����O�����ɂȂꂽ�B�w�X�^�[�g���b�N�x���x���ɂȂ����B�D���Ȃ��̂��D���ł������邱�Ƃ̑���Ƒf�G�������ݏo��f�悾�����B �@��Ԃ͖{��A�����J�̃g���b�L�[�����̓N�����S����(�X�|�b�N�̐��̌���)��b���邱�ƂɊ����Ȃ��ǂˁB |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�u�����A�ӂ��̊�]�v���ς�(18.9.27) |

|

�u�����̕��G���������������Η��v �@���ׂȂ�������������h�邪����_���ƑΗ��ɔ��W����B�ŏ��͂��݂��Ɏ����̋��ꏊ�A�����̑��݂��咣���������������Ȃ̂ɁB�����͒���������A�ڂ��̒m��Ȃ��[�����������ɂ͂��邩��B �@���ׂȂ�������������h�邪����_���ƑΗ��ɔ��W����B�ŏ��͂��݂��Ɏ����̋��ꏊ�A�����̑��݂��咣���������������Ȃ̂ɁB�����͒���������A�ڂ��̒m��Ȃ��[�����������ɂ͂��邩��B�@�z���g�݂͌��ɂ킩���Ă���ˁB�ł��A�����킯�ɂ͂����Ȃ��C�������O�ɏo�āB�ٌ�m�͋C�������`�Ƃ���ւ��āA�i�V���i���Y�������A�s�K�v�ȉߋ���\���B�����҂�u������ɁB�܂�ł��ꂼ�ꂪ���ꂼ��ɐ����Ă��邩�̂悤�ɁB�ŏ�������߂Ă���l�A�r���ŋC�Â��l��l��Ȃ���B�����W�X�ƃJ�����͂Ƃ炦��B �@�����A�@���������炷�Η��ɐ�����������͎̂��ɍ���B�����̓��{�ł��疢���s�тȑ������₦�邱�Ƃ͂Ȃ��B��������ɂ����鍪�𗝉��ł���قǒm�����Ȃ����߁A���������Ă�����ׂ����̌��t�ɂȂ��Ă��܂��B �@�����~�܂��ĐU��Ԃ邱�Ƃ��đ�Ȃ�B���̃V�[���݂����ɁB�P���ȎЉ�ł��A���G�ȎЉ�ł��B�ƁA�䂪�g�ɋA���Ă���悤�ȉf�悾�����B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

����Y���u�_�l�Q�[���v��ǂ�(18.9.25) |

|

�u���̓����͂ǂ��ɥ���������v �@�����͎��́E�_�l�B������X�����ۂ����Ȃ��Ƃ�m���Ă���B�p������L�s�E�̔Ɛl���A�g�߂ŋN�����E�l�����̔Ɛl���B �@�����͎��́E�_�l�B������X�����ۂ����Ȃ��Ƃ�m���Ă���B�p������L�s�E�̔Ɛl���A�g�߂ŋN�����E�l�����̔Ɛl���B�@���w�������������T��c�B�ډ��̊����͕p������L�s�E�����̑{���B�閧�̉B��ƂɏW�܂��č���c�B�ł��N���X���C�g�̗����͐_�l�����祥��B �@�������w�Ƃ��ď����ꂽ��i�炵�����ǁA����Ȃ̊W�Ȃ��ʔ����ǂݐi�߂��B�Ȃɂ��A���ɂ����Ȃ��Ă����̐^�������ׂĒm���Ă���A�܂��ɐ_�̔@�����݁i�{�l�͐_�Ɩ�����Ă���j���ł�ƍ\���Ă���̂�����B������M���邩�ۂ�������̍�i�̊y���ݕ��̑��̕���_�͂����ɂ���̂��ȁB �@����ɂ��Ă�����ς胉�X�g�Ȃ̂��B�^�Ɛl�͒N�������́H�����A�X�g���[�g�Ɏ~�߂Ă����́H�ł��g���b�N�Ɍ��͂Ȃ��́H������x�ǂݒ����ׂ����������A���̋C�͂͂Ȃ����ǂ��B�ڂ��̓��@�͂��݂��̂��A�Ȃ킾���܂��ˁA���̃��X�g�B���`�ށB |

�������ȋY�ꌾBOOK |

|

billboard classics festival 2018 in Tokyo���ς�(18.9.24) |

|||

�u�S�ɐ��݂����āc�I�P�̒��ׂɏ�����f�B�[���@�̉̐����v

�@�㋞�̗\��͌��܂��Ă����ǁA�k�Ђ̉e�������莞�Ԃ����܂炸�����悤���Ȃ��Ďv���Ă���A����ȑf�G�ȃR���T�[�g���������Ƃ́B��������2���O�Ƀ`�P�b�g���Ƃ����̂ŁA4�K�Ȃ̌��B�܂��A�炪�������čs���킯����Ȃ��B�̐������������čs���̂Ŗ��Ȃ����B �@���_���q/�蛸��/��������/����q/�h�����o��/Crystal kay/NOKKO�i�o�����j �@�r���{�[�h�̃`���C�X�炵���A�̐��̑f�G�ȕ�����B���w�Z�̑��ƃA���o���ɏ������D���ȉ́w�݂�����̉J/���_���q�x�����Ƀi�}�Œ�����B���Ŏx����̂̓}�G�X�g���I�c�����Ɠ����t�B���n�[���j�[�����y�c�B �@�܂����ŏ����甪�_���q�w�݂�����̉J�x�B�����A���̎��_�ł���Ă܂��B�����āw�p�[�v���^�E���x�Ń_�������ŁB���ς�炸�̍����̐L�сA�������ꂿ�Ⴄ�B �@���̎蛸���̃E�B�X�p�[�{�C�X�Ŗ�����āB�Q�h��L�̃e�[�}�w�e���[�̉S�x���悩�������ǁA�w�����x��������ߕt���āB�z�e���ɋA���ă_�E�����[�h����������B �@��������̓S�X�y���W�c�\�E���o�[�h�N���C�A�ƂƂ��ɁB�p���t���ȉ̐��͂�������ǁA�����D�y�o�g�Ƃ������ƂŖk�C���_�U�����n�k�ւ̋C����������A���肪�Ƃ��B �@���@�C�I�����t�ҁE����q�̓��e���A�W�v�V�[�n�̏�M�I�ȋȂ��B�Ԃ��h���X�ɐ[���X���b�g���A�����ȉ��o�ɂ��Ȃ��Ă��āB �@�h�����o����90�N����v���N�����܂��B�����A�h���}�̎��̂������Ȃ��B �@Crystal kay������Ȃɕ��������ƂȂ��������ǁA�w���ɂ�������x�͂������ꂱ����āB�ȂႩ�肵���̃��N���N�A�h�L�h�L����݂�����悤�ȁB �@NOKKO�Ɋւ��Ă͂����ˁB�u�A�J�V���̉J�Ɂ`�v�Ŋ��S�m�b�N�A�E�g������B�Y�a���������c�Ƃ́w���Ǝʐ^�x�͋��D�ɖ����Ă��āB�I�[���X�w�t�����Y�x�̃C���g���A�I�[�P�X�g���̈����o�V�o�V�`����Ă��āA������悤��NOKKO�̃n�C�g�[�������܂�Ȃ������B �@����2�T�Ԃ����Ȃ��ƍl���A�����A�떂�����Ă������ǁA������܂��ЂƂ̉ߒ��Ƃ��Ă���Ȃ̂��Ȃ��Č㉟�����Ă��炦���悤�ȁB������ƋC�����y�ɂȂ����c�C������B�f�G�ȃR���T�[�g�ł����B

|

|||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

�u���V��� ���������� �Ɖ���v���ς�(18.9.19) |

||

| �u�����Œm�闎��Ƃ����̐��ԁv �@�Ȃ�ɂł����͕K�v�Ȃ���B�����ƌ����ΐF���ۂ������Ƃ����v�������Ԃ��ǁA���ꂷ���y�̏������A���ꂽ�C���[�W�헪�������Ƃ́B�E�\���z���g���͂��Ă����āA����ƂƂ����̔j�V�r�ȃC���[�W�ȊO�̐��Ԃ��A�Ȃɂ��ɋ����Ă���锒���̃}�N���͕����Ă��Ėʔ����B���܂�ǂ̗���Ƃ���l�Ƃ��ăl�^�ɂ��锒����Γ_�����o�[�ȂǍ��̐l���������łȂ��A�k�u�A���̉~�y����u�܂ŁB�Ƃ��Ƀ��m�}�l������āi���ꂪ���Ă�j�����Ă����B�����Ȃ��A���̎��J���[�̘b���Ȃ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ����ˁB�@���ƁA�Í������Ȃ̂ɂǂ����ē������H�t���͌܊X���H���Ă̂���𖾂ŁB �@�ŁA�̌^�Ɠ��l�ǂ�����Ƃ��Ă��Ȃ�����A�Ƃ��Ɍy���A�Ƃ��ɕ��h�𗘂����Ă̌����A�y�����ł��B �w���g���x ���������� �@�Ԃ̔��������a�l�Ǝg�p�l�̂��`�����Ƃ肪���܂�Ȃ��B�����Ƃ��̔˂��ች�����܂�Ȃ��낤�Ȃ��āB �w�}��x ���������� �@�I�g�i�̈Ӓn�̒��荇�����āA������Ȃ����Ă킩���Ă��Ȃ���������Ɉ����Ȃ���ˁB�z���g�͑f���Ɏӂ肽���̂ɁB���̎q�����݂�����߂���`����Ă���B�����Ɣ����������C�����𖡂���Ă�낤�Ȃ��B �w�����������x ���������� �@�����ˁA���ǂ������������̌��������܂�Ȃ��B�����閳�킳���܂�������B���̂Q�̊�����������锒���̎d�����ʔ����B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

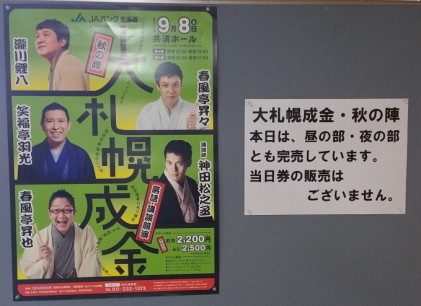

�u��D�y�����E�H�̐w ���̕��v���ς�(18.9.8) |

||

�u�k�В���ɗ��Ă���āA���Ɗ��������肪�Ƃ��v �@6�������ɒn�k������A�k�C���S�悪��d�B�D�y�s���ł͌�ʋ@�ւ̕�����7���ߌ�A��d�̉�����7����B���́H�����́H�W�܂��́H �@6�������ɒn�k������A�k�C���S�悪��d�B�D�y�s���ł͌�ʋ@�ւ̕�����7���ߌ�A��d�̉�����7����B���́H�����́H�W�܂��́H�@�����ȃC�x���g�����~�ƂȂ钆�A�����������s�\�B�����������Ȃ����ɂ̓`�P�b�g�̕����߂����Ƃ́A����͂����Ԗ₾�ˁB�����l����ƂƂĂ����ꂵ���B�̂�т����B�ق�Ƃ��肪�������ƂŁB �@������������B�ł��A���̕��ł͂������ɋ�Ȍ��\�������ȁB����ł��݂Ȃ��M���ŁA�y�����ɋQ���Ă����ڂ���ɂ͂���قǂ��肪�������̂͂Ȃ����Ċ����B�ł����A�g�̂̔����Ă����������������Ȃ����Ă��B���ɐ\����Ȃ����ƂɂȂ����肷����ǁc�B����ȊO�͔��̘A���A�����̉J�����ł����B �w�j���[�V�l�}�p���_�C�X�E�o�D�x�@�Ε����H�� �@�H���Ƃ����h�G�����h�h���l�^�h���Đ���ς������āA�\����܂���B�L���ȌÓT������f��̗\���ҕ��ɏЉ�B���ꂪ�n�}��܂��B�K��������f�����邠����ɐ�������������܂��B �w���V�_�x�@�t�������X �@���X���L�̎ߍ��肩��A���炵���q���̃Z���t����яo���Ă���B���X�炵����ȁB�r���u���l���Q�Ă�v���Đ⋩�B�����A�ڂ��ł��B�n�k�ȗ��n�[�h�ȓ��X����������A�����I �w�������āx�@�t�������� �@�����t���������剺�ł����X�Ƃ͂܂�ňقȂ�|���̏���B������O�ɂ����Ղ蕷�����܂��B���������ƕ��i�͐^�ŁB �w�������x�@��� �@�����A���������̗��Ȃ̂��B�`���I����n�܂�Ȃ̂���V��B�w�������x���Ɖ����ł����������ǁA�q�����g���ƍ����I�V�X�e�����s�𗝂ɕς���Ă����ȁc�B �w���������x�@�_�c���V�� �@�g���͕X�e�[�V�����̖�����ނ������Ă����V��B������Ƃ����킯����Ȃ����ǁA�H��̖��̕�����ҁE���������̂͂܂���A�w���b���x�ܒi�ڂ̒��Y��������܂ł̔�b����������ƁB�������ꂪ�������āA�k�����Ⴄ���炢�B�������������悤������܂���B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�؉������u���b�N�����[���E�X�g���b�v�v��ǂ�(18.9.5) |

|

�u�j�Ƃ��Ă̊o��ƌ��f�B����ϒj�͈��g����Ȃ��x���Ȃ̂��v �@����͖؉������̔����`�I�����������ŁB�������A������x�j�V�r����Ȃ��Ꮼ���ɂȂ�ĂȂ�Ȃ��킯�ŁB�h���h�h�X�g���b�v����h�h�n�R���c�h�Ƃ������������ڂ́A�|�l�����f�i�Ƃ�����G�s�\�[�h�������Ă��āA�Ȃ������������Ƃł������ׂ����B �@����͖؉������̔����`�I�����������ŁB�������A������x�j�V�r����Ȃ��Ꮼ���ɂȂ�ĂȂ�Ȃ��킯�ŁB�h���h�h�X�g���b�v����h�h�n�R���c�h�Ƃ������������ڂ́A�|�l�����f�i�Ƃ�����G�s�\�[�h�������Ă��āA�Ȃ������������Ƃł������ׂ����B�@�n�R���c�ɕ������X�g���b�v�̑O���B�������A������Ƃ͈�����ʒ��B���C�̂Ȃ��悤�ȃX�g���b�p�[�A3�l�����̏�A�q�A���֏L���L���B�L���ɂȂ肽���A�����������B�ł���������ǂ�����āH�`�����X���Ȃ������B�݂�Ȃ̌���ڂ��Ȃ������B�����ŊJ���邠�ƈ���B�����ݏo�������ݏo���Ȃ����B���ݏo�������炱�����`�ɂȂ�̂ł���A�ܖ��Ƃ��铥�ݏo���Ȃ��҂���������������܂������߂�B �@������ڂ���͎^���邵���Ȃ��̂��B�����瑤�ւ����Ă�����Ⴂ�ƁB�ʔ����������G�s�\�[�h���Ȃ���B �@����Ȋ����̖{�ł��B�t���������ꂵ�݁A������ݏo���E�C��ǂ�ł݂Ă��������B |

�������ȋY�ꌾBOOK |

|

�u�y���M���E�n�C�E�F�C�v���ς�(18.9.4) |

|

�u���N��A�����ς��̌����͂܂��܂��w�͂��K�v����v �@�V�N�O�A�X���o���F�̌����ǂƂ��A�ڂ��̓A�I���}�N�Ɍ��������i�����B�I�g�i�ɂȂ��Ď��������z�����L�^��������A�I���}�N�ƁA�A�I���}�N�ɖK���ł��낤������ῂ������āE�E�E�B�I�g�i�ɂȂ����������p���������v���āB �@�V�N�O�A�X���o���F�̌����ǂƂ��A�ڂ��̓A�I���}�N�Ɍ��������i�����B�I�g�i�ɂȂ��Ď��������z�����L�^��������A�I���}�N�ƁA�A�I���}�N�ɖK���ł��낤������ῂ������āE�E�E�B�I�g�i�ɂȂ����������p���������v���āB�@�ŁA����f����ςĊ������̂́A�ڂ����ăA�I���}�N�Ɠ�������Ȃ������āB���̂ڂ����Ėʔ�����T�����Ƃ��v������y����łāA��̓͂��������Ȃ����̎q��ǂ������āB�V�N�Ŏq���Ԃ肵���킯����Ȃ��A����Ӗ��]�T���ł����̂��ȂƂ��v�����ǁA�A�܂����������ĂȂ��Ȃɕς�����Ƃ������B�l���̊y���ݕ��������o�����̂��ȁA�ڂ����B�����c�O�Ȃ̂͂��̃��x�������w�Z�S�N�������Ă��ƂȂ��ǁB �@�����͏����łƂĂ��ʔ����������ǁA���͂���������ڂ��̃C�}�W�l�[�V�����Ɍ��E������A���܂ЂƂ���Ȃ��ӏ�����������ˁB���l�̑z���́A�A�j���[�V�����̕\���͂���Č������ƁA���Ƃ���D�ɗ�����Ƃ������B���N�O�͍D���ȏ����̉f�����������Ȃ��Ďv�����Ƃ����X���������ǁA������y���߂�C�����������������Ă��Ƃ��ȁB �@�y�����A�����Ă�����Ƃ��Ȃ���������ł��B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�u�쑺�ݍփX�[�p�[�������C�u�v���ς�(18.8.31) |

|

�u�����I�����s�b�N�̑������o������Ȃ��B���ł��B�v �@�v�X�ɖ쑺�ݍւ̋������ς��B�����āA�쑺�ݍւ������I�����s�b�N�̊J��E��̑������o�ɑI�ꂽ����Ȃ��B�ƂȂ�Ɨ��N�͖Z�����ĎD�y�Ō������Ă�ɂȂ��ł���B�I�����s�b�N�ゾ�Ɛl�C�����܂��Ă��邾�낤���B�����獡�N�����炢�ς��邩�킩��Ȃ�����B �@�v�X�ɖ쑺�ݍւ̋������ς��B�����āA�쑺�ݍւ������I�����s�b�N�̊J��E��̑������o�ɑI�ꂽ����Ȃ��B�ƂȂ�Ɨ��N�͖Z�����ĎD�y�Ō������Ă�ɂȂ��ł���B�I�����s�b�N�ゾ�Ɛl�C�����܂��Ă��邾�낤���B�����獡�N�����炢�ς��邩�킩��Ȃ�����B�@����̉��ڂ́w�O�ԙՁx�Ɓw�F�s�Ȃ��x�B�����Ƃ��`���I�Ȃ��̂ƁA���a�̋Y�Ȃ���������������ł����Ƃ���̐V����́B�`���Ɗv�V�̗�����ڎw���ݍւ炵���`���C�X�B �@�܂��́w�O�ԙՁx�B�ݍւ̉���ɂ��Ƃ������ĈӖ��Ȃ�ĂȂ������ŁB�z�Ƃ��������p�̕����͓��{���x��_���X�ȂƈႢ�A�����Ŗ��킢�[�����̂������B �@�����āw�F�s�Ȃ��x�B�F�{�̐̂Ȃ������Ƃɖ؉����ɂ�菑���ꂽ���b�����A�쑺�����ɂ���ċ��������ꂽ�V�싶���i�p���t���b�g���j�B�����\����ł͂Ȃ��A����łb�f���g�������o�ɁB�Ƃ͂����A15�N�O�̂b�f������A�Ȃ�Ƃ��E�E�E�B���ꂪ�܂����킢�[���āB�F�{�ٖ��ڂ����ǁA�{���̋����������t���킩��₷�����āA����������B �@�a�̋��݂�m��s�������쑺�ݍցB�Q�N��̑�C�x���g��������y���݂ł��B |

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u����� �R�[�h�E�u���[ �h�N�^�[�w���ً}�~���v���ς�(18.8.25) |

|

�u�ӏ܌�̓E�N�����ł�������Ղ�Ȃ̂ł��v �@�h���}�R�V�[�Y���A10�N�̏W�听�ƂȂ錀��ŁB���ꂼ��̗������̑O�Ɏ��X�ƋN����S���B���ꂼ�ꂪ��������������A�t���C�g�h�N�^�[�A�t���C�g�i�[�X�����͂ǂ̂悤�ȓ������o���Ă����̂��낤���B �@�h���}�R�V�[�Y���A10�N�̏W�听�ƂȂ錀��ŁB���ꂼ��̗������̑O�Ɏ��X�ƋN����S���B���ꂼ�ꂪ��������������A�t���C�g�h�N�^�[�A�t���C�g�i�[�X�����͂ǂ̂悤�ȓ������o���Ă����̂��낤���B�@��q�b�g�����������ǁA���ꂾ���e���r�ŕ�������̂�҂�����Ȃ��l�����������낤�B�������ڂ������̈�l�Ȃ��ǁA���s�����邱�ƈȊO�ɉf��ɂ��邾���̈Ӗ��͂������̂��낤���ƂӂƎv���B�s�u�X�y�V�����ł��悩������ˁH�ߋ��̂s�u�X�y�V�����̕����ʔ���������ˁH �@�܂��A�Ō�̑傫�ȑł��グ�ԉB��������邩�͂킩��Ȃ����ǂ��B��������ς��Ⴄ�낤���ǂ��B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�s�u������u����u�̕�Ɖ���v���ς�(18.8.24) |

||

�u����ς�u�̕�͖ʔ����B����̖��l��Ԏ�v �@�L���p1,500���̎D�y�s���z�[�����������B����ȗ���Ƃ͗���u�̕サ�����Ȃ��B��V��������Y���k�t���A����ȃf�J���n�R�����ς��ɂ͂܂��ł��Ȃ�����Ȃ��B �@�L���p1,500���̎D�y�s���z�[�����������B����ȗ���Ƃ͗���u�̕サ�����Ȃ��B��V��������Y���k�t���A����ȃf�J���n�R�����ς��ɂ͂܂��ł��Ȃ�����Ȃ��B�@�ј^���Ă��Ƃ���Ȃ����ǁA�����ɂ͐��Ȃ���S��������B�����A�����Ƃ��Ă�����S���ł͂Ȃ��B�Ȃɂ���яo�����킩��Ȃ����ǁA�����Ƒ�������Ă����Ƃ������S���B�s�����͈�Ȃ��B����ȗ���Ƃ��ĂȂ��Ȃ����Ȃ���ˁB �@����ƁA�u�̕�̌����ɂ͕K������ȊO�̌|�\�����Ă����ˁB�ڂ���̒m��Ȃ����E���_�Ԍ������Ă����B���̉��̐[�������͂Ȃ�Ȃ��B �@�����č�����傢�ɏ킹�Ă���܂����B �w�����|�x�@����u�̑� �@�h�ْ������ĂƂ��B�����Ȃ��Ȃ�1,500�l�̑O�ł�邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ȃ��ł��傤���B���̂������Ȃ������قɂ��o�ĂāA�����������Ȃ����Ⴄ�B �w�ږ�x�@�O�V���S�y �@�Z��q�E�Z��ډ~�y������͈��̕K�{�ȂˁB������A�}�N���̃Z�����j�[�z�[�����w��ŗ��ꂵ���b���ʔ����āB������܂Ƃ߂�ΐV��ɂȂ��Ȃ��̂��ĂقǁB�h�߁h�Ƃ������́h���h���ό`���Ăł����̂ˁB �w�痼�݂���x�@����u�̕� �@���͂��̔������̏��߂ĂŁB�u�̕���ĐV��ƌÓT��1�{�Â��C���[�W������A�������唚������������A����͌ÓT��͂����V�삩���āB�ł��A�ÓT�������̂ˁB�Ăɂ݂�������]�����U�߂ɖ|�M�����ԓ�����B���̂��낽���悤����i�ŁB���悤�ɂ������wSay Yes�x���̂�ASKA�Ȃ��ǂ��B���̐e�ɂ��Ă��̎q����B��������M���ł����B �w�A�R�[�f�B�I�����w�x�@�����A�R �@�A�R�[�f�B�I�������ē��{�̉̂��S�����o���܁B�~��E�V�ǂ�e�q���ɔ�ѓ���Q�������ۂ̓W�[���Y�p���������ǁA�����͒����ł����Ƃ�ƁB���̗�͂��̂܂܂����ǂˁB����͎����2�ȁi�ǂ�����C�N�n�j����I�ł��B �w���̓��x�@����u�̕� �@�т����肵���B�����āA�Ђƌ��O�ɏt������V�オ�D�y�ł������w���̓��x���u�̕�ł������邾�Ȃ�āB�����̐�[�𑖂�i�����āj�����^�łƎ��^�ł̕�������ׂ��ł��邾�Ȃ�āB��_�ȓ����ŏ킹����V��A�\����I�݂Ɏg���u�̕�B���������͂���Ȃ��ǁA�l�^�̖c��܂����A��̑I�����قȂ�A�������Ȃ��LjႤ�e�C�X�g�������ς��B������ґ��Ă��������Ă����̂��낤���c�B�����̗r㻂̃v�`���i�L�����f�B�[�Y�̃~�L�����̎��Ɓj������A���߂ɂ��Ȃ�w���̓��x�������B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u���V��� ���Ƌ����Y �Ɖ���v���ς�(18.8.23) |

||

�u�����Y�������Ă̓��킢�Ƌ��D�v �@���V��Ȃ���������ɂ����Ƃ����܂����A�ς�炸�̐V�D�y��������p���l�^�Ŕ���܂��B�V�D�y�Z���Ƃ��Ă͂�����ƕ��G�ȐS���Ȃ��ǂˁB �@���V��Ȃ���������ɂ����Ƃ����܂����A�ς�炸�̐V�D�y��������p���l�^�Ŕ���܂��B�V�D�y�Z���Ƃ��Ă͂�����ƕ��G�ȐS���Ȃ��ǂˁB�@�}�N���́u���������v����̎��v�䂢����◎�ꋦ��̃T�[�N�������A�O�V�������̔�l���Ԃ�Ⓦ�f�}���K�Ղ肩��̃L���O�M�h���͎ʁi�����J�ŃE�P��j�A�E���g���}���ƁA�����Y�̍D�ݑO�ʂɉ����o���āB��҂��Ă��Ă邩�ȁc��������ɂ͂��܂�Ȃ��ʔ����������ǁB �@�����9������^�łɏ��i����Ƃ������Ƃ�����O���ɁA�ÓT�ƐV����P�{�ÂB �w���e�̕�x�@���Ƃ���� �@9������^�ŏ��i�ŏ������Ɖ�������̂������ŁB�������A�����Y�̓˔�ȉ��o�Řb��ƂȂ����w���e�̕�x�����̑O���ł�����Ƃ́B�傫�Ȏd�|���͂Ȃ����̂́A���e�̂��Ă�����`����Ȃł����B �w�Q���x�@���Ƌ����Y �@�����Y�F�ł����ς��̐Q���ł��B�ԓ��̓X�q��]�ƈ�����낤�Ƃ��錒�C���ƉR���ƂĂ��y�����āB�����ɂ́u�ŕl�v��u���e�̕�v���U��߂��Ă��āA����t�@���Ȃ炸�Ƃ�����ł����Ȃ����ȁB���Ɂu���e�̕�v�͑O���ł���Ă����Ƃ����B�������ڂşӐg�̈�Ȃł����B �w���A�A��x�@���Ƌ����Y �@�V�v�w�̉ƂɗV�тɗ������B����������̔L���݂̍s���͂ɏ킳���O���ƁA���~�̋��D��U���㔼�B����������̎��R�̂Ȏp�ɋ����ł����B�Â��ɉ߂��䂭�Ă�ɂ��ނ��̂悤�ȏG��̐V��ł��B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

���� �_�u�����P�v��ǂ�(18.8.17) |

|

�u�߂��舧�������Ƃł���Ȃ� ���E��������������Ȃ�ā�v �@���̒����e���Ƃ����̂����邻���ŁA�����炭������5�Ŗ��ʂɎg���ʂ������ڂ��́A���̌�₵�����X���߂����Ă܂��āB����ł����܂ɏ����Ɛe���ɂȂ�Ɓu����͖��ɈႢ�Ȃ��v�u�Ȃɂ����x����Ă���ɈႢ�Ȃ��v���ċ^���������悤�ɂȂ�A�ň���z�肷��悤�ɂȂ�c�B�܂�ŋ����������ɉ����Ėڂ̑O�Ɍ��ꂽ��l���̂悤�ɁB �@���̒����e���Ƃ����̂����邻���ŁA�����炭������5�Ŗ��ʂɎg���ʂ������ڂ��́A���̌�₵�����X���߂����Ă܂��āB����ł����܂ɏ����Ɛe���ɂȂ�Ɓu����͖��ɈႢ�Ȃ��v�u�Ȃɂ����x����Ă���ɈႢ�Ȃ��v���ċ^���������悤�ɂȂ�A�ň���z�肷��悤�ɂȂ�c�B�܂�ŋ����������ɉ����Ėڂ̑O�Ɍ��ꂽ��l���̂悤�ɁB�@���Ɍ����u���b�N��ƂŐ_�o�����茸�炵�A�ޏ��Ƃ��ʂ����������̎�l�����o��т���G��̏����B�����̉��g�ł���ޏ��Ƃ̊�Ȑ����ƁA����������̂ɂ��ӎ��̕ω��B�`���ƕʂ�B���b�������Ղ花���j�̂ڂ��Ƃ��Ă͐��������܂����Ƃ��������悤���Ȃ��B���̐悪�ǂ��Ȃ邩�͂킩��Ȃ����ǁi�ڂ��͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���Đ����Ă��邯�ǁj�A���̏u�Ԋy�����Ǝv����o���������邾���ŁA���̊Ԃł����������ŋC�������ƂĂ����炮����B���т��鎞�Ԃ����邯�ǁA������܂߂Đ����Ă���Ďv�����Ȃ����ȁA�Ȃɂ��Ȃ��������́B �@����̓~�X�`���Ō����Ƃ���́u�߂��舧�������Ƃł���Ȃ� ���E��������������Ȃ�ā�v�Ȃ낤�Ȃ��B���Ƃ����̐�Ɂu�������v���K��Ȃ��Ƃ��B |

�������ȋY�ꌾBOOK |

|

�u�J�������~�߂�ȁI�v���ς�(18.8.13) |

|

�uThe show must go on.�v �@�܂����������Ă��ꂽ�[�I���Ċ����ŁB�Ƃɂ������ɂ����ꂵ�����t���Ȃ��悤�ȁB�P�قŎn�܂�����f�����R�~�ōL����A���u�[���ɂȂ����{��B��\�Z�A�L���ȃL���X�g�Ȃ����t��Ɏ�����A�C�f�A�̏G��Ȃ��ƁB �@�܂����������Ă��ꂽ�[�I���Ċ����ŁB�Ƃɂ������ɂ����ꂵ�����t���Ȃ��悤�ȁB�P�قŎn�܂�����f�����R�~�ōL����A���u�[���ɂȂ����{��B��\�Z�A�L���ȃL���X�g�Ȃ����t��Ɏ�����A�C�f�A�̏G��Ȃ��ƁB�@�ڂ��̓z���[�f�悪��肾����A�ē����D��ǂ�����Ő⋩������W�J�͂��肾�������A���������⋩�̒����ɕs�������o���A�u�����A����ȂƂ���ɕ����A���Ă��v�Ȃ�Ė_�ǂ݂̃Z���t�ɕ@�ŏ��Ă��܂����B�ł��A����炷�ׂĂ��K�R�������̂��B����Ȃ̂��肩��c��������Ӗ��ŁB �@���_�́uThe show must go on�v�A�W�J�́u���a�I�̎��ԁv ���ȁB��\�Z�̈Ӓn���l�܂�܂����ĂāA�y�������Ă��傤���Ȃ��ɕς���ˁB �@����A����͖ʔ����ł��B�ڂ����͏����Ȃ����ǁA���Ђ��Ђ̂������߂ł��B�喞���ł��B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�u�l�̃q�[���[�A�J�f�~�A THE MOVIE �`�Q�l�̉p�Y�i�q�[���[�j�`�v���ς�(18.8.10) |

|

�u�ڂ��̃t���X���b�g�����o���@��͖K���̂��ȁH�v �@�}���K�͓ǂ��ƂȂ����ǁA�A�j���͌����������Ă���ˁA�w�l�̃q�[���[�A�J�f�~�A�x�B���̐^���������A�ڂ��͂������炢�ŖY��Ă��܂����̂��낤���B���������̂��������ނ͍̂��Ƃ����Ȃ̂�������Ȃ����ǁA���ʃ��C�_�[�ƃE���g���}���ɓ��ꂽ���̍���Y�ꂽ���͂Ȃ�����Ȃ��B �@�}���K�͓ǂ��ƂȂ����ǁA�A�j���͌����������Ă���ˁA�w�l�̃q�[���[�A�J�f�~�A�x�B���̐^���������A�ڂ��͂������炢�ŖY��Ă��܂����̂��낤���B���������̂��������ނ͍̂��Ƃ����Ȃ̂�������Ȃ����ǁA���ʃ��C�_�[�ƃE���g���}���ɓ��ꂽ���̍���Y�ꂽ���͂Ȃ�����Ȃ��B�@�I�[���}�C�e�B�Ƃ�����ݗY�p���Z�P�N�`�g�̖ʁX���K�ꂽ�����A�J�f�~�[�̓��h�E�A�C�����h�ŁA���B�����ɂ��苒�����������B�S�����ꂽ�I�[���}�C�g�Ɲf�v���ꂽ�I�[���}�C�g�̐e�F�f���B�b�g���A�f�N���͂��߂Ƃ����P�`�̖ʁX�ƃf���B�b�g�̖������b�T�͋~�o���邱�Ƃ͂ł���̂��H �@�F��ƃo�g���A���N�W�����v�̉����Ƃ����ׂ��Q��v�f�ɃA���R�~�F���ӂ肩�����{��B�o�g���o�g���̘A���ŁA�ǂ��������G��|����̂��₫���������邯�ǁA�����玟�Ɗy���܂��Ă����B �@�C���y�ɂ��Ċy���߂��{�ł��B�����A�}���K���s�u�A�j���ςĂȂ��Ƃ炢���ǂˁB |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�u�C���N���f�B�u���E�t�@�~���[�v���ς�(18.8.1) |

||

�u�҂��Ă܂����A�{���ɁA�S����B�v �@������ƃq�b�g����ƁA�������ҍ���ăV���[�Y������f�B�Y�j�[�ƃs�N�T�[���A�ǂ����āwMr.�C���N���f�B�u���x����14�N�����ق�������̂��B�������C�͂Ȃ��̂��H�Ȃ�Ă�����߂̋C��������萶�����Ƃ���Ō��J�ƂȂ����w�C���N���f�B�u���E�t�@�~���[�x�B�����ˁA���Ă������Ă�����ꂸ�Ɍ��J�����ɊςĂ��܂����B�t�@�[�X�g�f�C�ł����������ˁB �@������ƃq�b�g����ƁA�������ҍ���ăV���[�Y������f�B�Y�j�[�ƃs�N�T�[���A�ǂ����āwMr.�C���N���f�B�u���x����14�N�����ق�������̂��B�������C�͂Ȃ��̂��H�Ȃ�Ă�����߂̋C��������萶�����Ƃ���Ō��J�ƂȂ����w�C���N���f�B�u���E�t�@�~���[�x�B�����ˁA���Ă������Ă�����ꂸ�Ɍ��J�����ɊςĂ��܂����B�t�@�[�X�g�f�C�ł����������ˁB�@�܂��˘f���B��14�N�̊ԂɂȂɂ��������H�ł��A���@�C�I���b�g���_�b�V�����W���b�N�W���b�N�������̐Ղ͔F�߂��Ȃ����E�E�E�B�Ƃ������ƂŁA�q�[���[�������ւ���ꂽ����ŁA�@���ƐM�O�̊ԂŔY��Mr.�C���N���f�B�u���ƃC���X�e�B�K�[���B�q�[���[�����Ɏ�������L�ׂ��x���̋��͂āA�C���X�e�B�K�[���̓q�[���[�����ɁAMr.�C���N���f�B�u���͎�v�Ƃ��ĉƎ��ƈ玙�ɏ]�����邱�ƂɁB�������ǂ������ؓ�ł͂����Ȃ��̂ł��B �@�Ԃ����Ⴏ�A�b���̑�͂����ɓǂ߂�B�ł��A����ȏ�̃��N���N��^���Ă����B�\�蒲�a�̈��S���ƁA���X����h�L�h�L���B������݂̉Ƒ��̕����ƁA�m��ꂴ��W���b�N�W���b�N�̔\�́B���ԂȂ�Ă����Ƃ����Ԃɉ߂����݂����Ȗʔ����B�����҂��Ă��B���ꂶ��Ȃ���_���ȂB �@�����ăI�[�v�j���O�A�G���h���[���Ō����Ă����C���X�g�̐��E�ρB70�N���f�i�Ƃ�����悤�ȃX�^�C���ƐF�g���B��D���߂��Ă��܂�Ȃ��B�O�����ɂ��[���ƌ��Ă���B�����Đ^���������Ȃ�B�ō������B �@�����ė\�z�𗠐炸�A���̎ߏ���s���Ă݂���B���ɂ̊�тȂ̂ł��B

|

||

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�u���V��� �炭��DE�S���c�A�[ vol.6 �t������V��̃h�b�T��܂�邺2018�v���ς�(18.7.28) |

||

| �u��V��̈ÂƖ��B�ӂ蕝�Ɋ��ڂ���v �@����u�[���̐擪�𑖂��Ă����l�E�t������V��B�D�y�ł̗����͊����ŁA���̐l�C���f����g�b�v�����i�[�Ȃ̂��B �@���C�Ȃ����ȋC�ӂ������Ń`�N���ƈ��Ԃ����B���̌|���͎��Ɍ�����A�̊ۂ���̈ꐺ�ŏΓ_����엘���~�����������邯��ǁA�����ƍ��T�͕����Ă�B�Ⴋ���ɓ��ꂽ����u�炭�i���̎u�炭�j�̃e���r�R�����e�[�^�[�Ԃ�Ɏ��]���A���ł͒k�t�h�𖼏��B����D�����j���j��������g�[�N�ł����������ŁA�Ɖ���X�^�[�g�ł��B �@�܂���������O�ɉ��k���B���������炠��Ȃ��ǁA������O�̂Q�Ȗڂł��̔M���B�g���͂ǂ�����Ǝv������E�E�E�唚�ł��B���̂ӂ蕝��������V��̖��͂ł�����͂Ȃ�ˁB �w�g�[�N�x�@�t������V�� �@�����A��ɏ�����������B���Ɠ���ƃK���P�[�ˁB �w�L�Ƌ����x�@�t�����ꑠ �@��V��̒��q�������ł��B�C���������������i�ŁB���͈�V�㐄�����Ƃ��E�E�E�����҂ɂ���ĒN�������ς��炵�����ǁB �w�㖬�x�@�t������V�� �@�������ꉤ������l���̖��فE�������̑����k���}�N���ɁA��҂̒�q���t���ɕς���Đf�@����㖬�ցB�ʂ����Ė����̑эL�Ń}���Z�C�o�^�[�T���h�Ղ��邱�Ƃ͂ł����̂��H �w�^�i�݃����\�L�u��̎��\�x�@�t������V�� �@������Â��Ȃ�A���k�����邼���Ďv���Ă���A�~����E�^�i�݃����ł����B�L�u��̎��͏��Ƃ��낪���Ȃ������ɁA�ǂ��܂ŋq�������t���邩���|�C���g�Ȃ��ǁA�����藈�܂����B�l��Ƃ��Ⴄ��V��̖��́A�����Ǝ���܂����B �w���̓��x�@�t������V�� �@���k������̊��m���B����������͂��͂���삾�ˁB�m�������Ԃ�̂��B���ƒ��t�̒�g���J��������̘b���Ȃ��ǁA�����}�k�P�Ȃ́B������v������f�t�H�������A�h��ȃA�N�V�����������Ă̔M���B���ꂪ�ʔ������āB�ÓT�̐��ȂƂ��ɔ�щz���ĂāA���܂ǂ��̒��̓��ɂȂ��Ă܂��B������O�ɗ₦��������A��C�ɔM�������Ă���܂����B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u�����̃~���C�v���ς�(18.7.21) |

|

�u�ڂ������q�����炳�A�q�����Ȃ����E�E�E�v �@�דc��ē̍ŐV��B����܂ł��Ƒ����e�[�}�ɂ��Ȃ���A�`���������ς��Ă��ꂽ�ē����ɁA����������̃~���C�����Ƃǂ�Ȗ`���������Ă����̂��c�B �@�דc��ē̍ŐV��B����܂ł��Ƒ����e�[�}�ɂ��Ȃ���A�`���������ς��Ă��ꂽ�ē����ɁA����������̃~���C�����Ƃǂ�Ȗ`���������Ă����̂��c�B�@�Ƃ܂��A�������n�[�h���������Ċςɍs�����̂ł���܂��B���J�Q���ڂɁB�����ƁA��������͂ڂ��̎�ςł���A���Ȃ�����ӌ��A�l�^�o�����܂܂�Ă��邩������܂���B���C��t�����������B �@�S�̂���A���܂ꂽ�Ă̖��̑��݂ɑ傫���h��Ȃ���A���Z�����ɂȂ��Ă�������B�ł��A�����̔Y�݂����łȂ��A��������A���ꂳ��̈玙�ɑ��銋�����`����Ă���B����܂ł̓��肵�����ʂȑ��݂̕���ł͂Ȃ��A�ǂ��ɂł�����c�Ƃ�������ɂȂ��Ă���i�Ƃ������ӎ����Ă���Ǝv���j�B �@�����ˁA�ڂ��͖����q������q���Ԃ肵�����Ƃ����Ԃ�Ȃ��B�e�̈���ɑ��鎹�i�S����������Ƃ����Ԃ�Ȃ��B�q�������Ȃ��̂ŁA�玙�ɑ���Y�݂��Ȃ��B�����F�l�̎q���������I�ȍs�����Ƃ�����ڂ��͊m���ɉ���A�u��������D�����Ȃ��v�ƌ����邱�Ƃ��낤�B �@�����Ė`���̑���ɂ����͖�����ߋ��𗷂��Ď����̃��[�c��H��B�����ŏo��t�@�~���[�q�X�g���[�͑z���o�Ƃ��Ă͔��������ǁA���ꂪ�܂����ՓI����ʂɂ��Ă���悤�ȋC�����āB �@�c�O�Ȃ��狤���ł��Ȃ��܂I����Ă��܂����B�����A�Ђ����������̕���͂�������ςĂ݂����Ǝv�����B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�u�����_�[�@�N�͑��z�v���ς�(18.7.16) |

|

�u��͉ߋ��������n�}�A�S�͖����������n�}�v �@���̉f��A�ς邩�ǂ����Ō�܂Ŗ������B��`�q�ُ̈�Őg�̓I��Q�������N���A���߂Ċw�Z�֍s������B�������������͂��Ȃ����낤���A�����|���m�ɂȂ��Ă₵�Ȃ����B�ڂ������ȂP���e���r�݂����ɁB �@���̉f��A�ς邩�ǂ����Ō�܂Ŗ������B��`�q�ُ̈�Őg�̓I��Q�������N���A���߂Ċw�Z�֍s������B�������������͂��Ȃ����낤���A�����|���m�ɂȂ��Ă₵�Ȃ����B�ڂ������ȂP���e���r�݂����ɁB�@����Ȃ̂܂������̞X�J�������B���̉f��͂Ȃɂ������Ă��Ȃ��B���27��̐��`�Ղ��c�鏭�N�E�I�M�[�B���₨���Ȃ��ɒ������D��̎����Ƃ����̂Ȃ����́B�ł��ނ͓o�Z����B����Ǝo�ƈ����̎x���̂��ƂɁB�V�����ł����F�l�̂��߂ɁB �@�N�����Ȃɂ������Ă��ꂽ�킯����Ȃ��B�I�M�[������̂܂܂������������B�q�����Ď��Ɏc�������ǁA���Ƌ��e�͂Ƃ킭�킭�ň��ĂāA��������Ǝ����̂�������ˁB�ڂ����q���̍�������Ȋ����������B��������ɂ�A��Ȋ��o�����Ȃ��Ă����A�r���I�Ȏv�z��������Ă����E�E�E�B����������ďo�Ă��܂����t�ƁA����ɑ������B������������߂�f���ȋC�����A�Y�ꂽ���Ȃ��C�����Ȃ̂ɁA�I�g�i�ɂȂ�قǖY��悤�Ƃ����Ⴄ��ȁB �@�I�M�[�ڐ���������Ȃ��A�I�M�[�Ɗւ�镡���̎��_�A�z���Ŗa����Ă���̂��A���̉f��̂����Ƃ���B�݂�Ȃ��ꂼ��ɔY�݂�����A�ł����̎x���̂ЂƂɃI�M�[�̑��݂�����B�I�M�[�͎x�����Ă������ł͂Ȃ��B �@�Ƃ��ɂ͋�z�ɓ��������Ă����B����̐����Ւf���Ď���������Ă������B�`���[�o�b�J�����ăn�C�^�b�`���Ă���邳�B �@�C�Â�����܂����ӂ�Ă��B�f�G�A�f�G������f�悾�����B��Ȑl�ɋ����Ă��������Ȃ�A��Ȑl�Ɗς����Ȃ�f��B �@�Ō�Ɉꌾ�A�p�p�ō������I |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�u�n���E�\���^�X�^�[�E�E�H�[�Y�E�X�g�[���[ IMAX3D�v���ς�(18.7.7) |

||

�uI know. �n���E�\���͂������ăn���E�\���Ȃ̂��v �@�X�^�[�E�E�H�[�Y�V���[�Y������L�����N�^�[�����̒��ŁA�ڂ����ł��D���Ȃ̂��n���E�\���B�t�H�[�X�͎������킹�Ă��Ȃ����ǁA���_�`���[�o�b�J�ƃ~���j�A���E�t�@���R���Ŕ�щ���C�T�B����Ȕނ������ɂ��ăn���E�\���ɂȂ����̂��B�Ⴋ�n���E�\���̖`�����n�܂�B �@�X�^�[�E�E�H�[�Y�V���[�Y������L�����N�^�[�����̒��ŁA�ڂ����ł��D���Ȃ̂��n���E�\���B�t�H�[�X�͎������킹�Ă��Ȃ����ǁA���_�`���[�o�b�J�ƃ~���j�A���E�t�@���R���Ŕ�щ���C�T�B����Ȕނ������ɂ��ăn���E�\���ɂȂ����̂��B�Ⴋ�n���E�\���̖`�����n�܂�B�@�n���E�\����������Ȃ��A�Ⴋ���̃����h�E�J�����W�A����`���[�o�b�J�i�܂��A�Ⴂ���ǂ����͕s�������ǁj���o��B�����ɂ��Ĕނ���J���[�܂����̂����B�����j���}�����邵���Ȃ�����Ȃ��B �@���N���N�h�L�h�L�̘A�����B�s���̏��N���ォ�痧���オ��܂ŁB�`���[�o�b�J�Ƃ̏o��A�~���j�A���E�t�@���R������̂������A�������ȃ����h�A���������B���ɂ����������������J�ɂ͋���ł���Ă��܂��B����ƁuI know�v�ɂ��B �@�����ă��X�g�̏Ռ��B�������E�E�E�B �@�X�^�[�E�E�H�[�Y�V���[�Y�Ƃ��Ă͋��s�����I�ɖF�����Ȃ��Ƃ����s���Ƃ������Ă邯�ǁA�n���E�\���D���Ƃ��Ă͂ǂ����Ă������Ɋ��҂����Ⴄ�B�A�C�c�Ƃǂ�Ȉ��������܂��̂��E�E�E�B

|

||

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

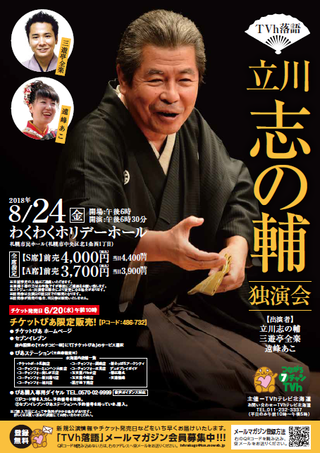

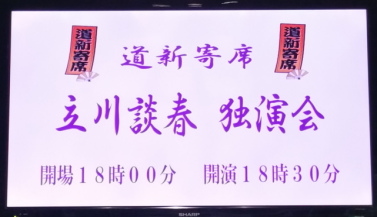

�u���V���100��L�O �����s�n �����`�k�C���Ŗ{��̊�Ȃ̕��͋C���������`�v���ς�(18.7.6) |

||

�u�D�y�ɏ�݊�Ȃ͂ł���̂��낤���E�E�E�����ɍ��K�v�͂Ȃ��Ǝv�����ǁv �@���V��Ȃ�100��𐔂����Ƃ��B�����Q�N���炢�̗���u�[���ɏ���āA������ł��邾�낤���ǁB�����100��L�O������̂́A�����ꋦ���E�����s�n�t���B�k�C���o�g�̓�ځE���Ԃ��R�l�g�ƁA����l�C�̍u�k�t�E�_�c���V����]���Ă̋L�O�����́A�ߌ�S������X���߂��܂ł̃����O�����B�܂��Ɋ�ȋC���Ȃ̂ł��B �@���V��Ȃ�100��𐔂����Ƃ��B�����Q�N���炢�̗���u�[���ɏ���āA������ł��邾�낤���ǁB�����100��L�O������̂́A�����ꋦ���E�����s�n�t���B�k�C���o�g�̓�ځE���Ԃ��R�l�g�ƁA����l�C�̍u�k�t�E�_�c���V����]���Ă̋L�O�����́A�ߌ�S������X���߂��܂ł̃����O�����B�܂��Ɋ�ȋC���Ȃ̂ł��B�@�Q���\���ŁA�O�����y�]�ˊ�Ȃ���݁z�Ƒ肵����ڂ̋����ƎO�����E���c���̂���𒆐S�Ƃ�����Ț��q�̃v�`�u���B���̔M�C�Ƒ��c���̂���̋Z�p�����\�ł��B���V��͊��ɕʊi�̕���B�܂����̖Ӗڔ����A���V��Ȃ��ۂ����āB �@�㔼�́y�s�n�Ɖ���\�u�k�E���V����ʎQ���\�z�Ƃ������ƂŁA�^�œo��ł��B�����ł͂܂����̉��l�^���B�߂ł����Ȃł���Ӗ��U�߂̎p�����ȁB�O�������ۂ��o���Y��A�s��t��������苺��������́A���C�u�����ځB �@�ς�������Ȃ�o�e���������邯�ǁA�y������ł����B �`�]�ˊ�Ȃ��̂݁` �J����ԁw���ق߁x�@�����s�� �@�����A�Ⴓ�ƌ��C�ʼn��������Ⴆ�B �w�����̑单�x�@�����s�� �@�s���̗��������͂Ȃ�Ƃ������܂���B�����A�ڂ������ĂāA���Ă܂����B �w�����f�����x�@�щƐ� �@�؋v��̒�q�Ƃ��āA�t����������|���̂́A����Ӗ���q�̓�������Ȃ��B����Ŏt����I��ł��肵�āB��������Ƃ̌ÓT�̑I�ѕ��͑O�ɉ��x�����������ǁA������͎v�����ĐV����B�����Ɍ^�ɂ͂܂�Ȃ��������ǂ��������ȁB �w�^�i�݃����\�@�x�E���\�x�@�_�c���V�� �@��N�̓��V��ȓƉ���őł����l�^���܂����Ƃ������C�́A���̂��Ă�j�B���̔��͂ɁA���ɂ܂ŏo�Ă������ȏ@�x�E���������B �w��Ț��q�x�@���c���̎В� �@��Ȃ����i��߁A���q�̂���͂�o���q���I���Ă��ꂽ�B������F�Z�Ƃ��������Ղ̏o���q�ɍ�����A�܂����̔����i�����̌j���B�o���q�����̂ɂ͊i�D�̑�ނ���ˁB �w�S��x�@���Ƃ�Ȃ� �@�Ӗڌq������Ă킯����Ȃ����ǁA��Ȃ����ł��ڂ���M���B����A�z���g�M�������B�˔@�Ƃ��ĊJ���ꂽ���E�ւ̘f���Ɨ~�B�l�̋Ƃ������Ղ薡�킦�锶�ł��B �`�s�n�Ɖ���\�u�k�E���V����ʎQ���\�` �J����ԁw�K��x�@�����s�� �@�O��������ɓ�Ȃ���@��Ȃ�āA���������Ȃ���Ȃ����B�ق̂ڂ̂ƌ��C�ȒK��ł����B �w���������L�@��̓I�x�@�_�c���V�� �@���L�n���ďj�������ăC���[�W�����邩��A�ߐ{�^��͌c���ɂ����Ă�������ˁB�}�N���͂����́u�u�k���Ă킩��ɂ����v�B������t��Ɏ�����u���傤�ǂ����ԂƁE�E�E�v�B�\�����I����Ȃ��A���V��B �w�֎�ԉ��x�@�����s�n �@���₢��A�܂����̉��l�^�ł����B�m���ɏ���唚�B�������s�n�t�������ӂ̏��S�������āA�ǂ��Ƃ��܂��傤���B �w�����n�x�@�����s�� �@�s���A�t���ɑ������킯����Ȃ����낤���ǁA���l�^���Ԃ��Ă���Ƃ͂ˁB�����A�S������Ȃ��Ĉꕔ�����ǁB�t�������ł邱�Ƃł��傤�E�E�E�ق�Ƃ��H �w�ύՁx�@�����s�n �@�s�n�t���̉��������Ɍ����锶�B��͐l�ׂ̈Ȃ炸�B�o��l�������Ƃ��Ƃ������l����ŁA�c���̍Ō������ɂӂ��킵���̂�����Ă���܂����B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u�ē��h���S���v���ς�(18.7.2) |

|

�u�A�p�̌��t�������d���A�s���˂��h����v �@�ڂ������܂�ĂQ�N��̊��B�ݓ����N�l�̉Ƒ����ꋫ�ɂ����Ȃ�����K���ɐ����Ă����p��`������i�B �@�ڂ������܂�ĂQ�N��̊��B�ݓ����N�l�̉Ƒ����ꋫ�ɂ����Ȃ�����K���ɐ����Ă����p��`������i�B�@����ዃ�����Ⴄ�낤�Ȃ��Ďv���Ȃ���ώn�߂��B�ł��邾�������Ȃ��悤�ȐS�\���ŁB�ڂ��̂���ȋْ������Ђ������킯�ł͂Ȃ��Ǝv�����ǁA�ǂ��܂ōs���Ă����ɋ����Ȃ��B����̈Ⴂ�A�i�V���i���Y���̈Ⴂ�A���̈Ⴂ�B�Ⴄ���̂��グ���炫�肪�Ȃ��B������Ă���Ȃ��̂���Ȃ��B�ł��S�R�����Ȃ��̂��B�����ł���Ƃ��낪�Ȃ��B �@������[���Ďv�����܂I�ՁB�ł���l�����A�A�p�i������j�������ڂ��Ɠ����l���������Ă��āB���ꂾ���ɁA�A�p�̌��t�͏d���s���A�ڂ��̐S�Ɏh�����Ă����B���̌��ӂƂ�邹�Ȃ��A����ł������Ă��������ɁB �@����Ȋ����ł��B���z�͐l���ꂼ��B�N�ɋ������A��������邩���l���ꂼ��B�y���ݕ����܂�������Ȃ̂ł��B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

�`�������E�|�E�����^�� �z�[���c�A�[2018 "�S�ƃA�R�[�f�B�I���̎o������ �`�y�[�W���߂����ā`"���ς�(18.6.30) |

||

�u�����̃X�g���x���[���[���A�N�ƌ����̂��ȁH�v

�@�A�R�[�f�B�I���Ɖ̂����̕Ґ��Ȃ��ǁA���N�܂Ŗ��ڂ��������`���R�[�i�[����Ȃ��A�S�҃I���W�i���ȁA�������V�Ȃ�������̃Z�b�g���X�g�B���̃L���p�A�ϋq�������Ȃ�A���ȏЉ�I�ȃR�[�i�[������Ȃ��Ȃ�����ˁB �@���x�������Ă邯�ǁA�`�������|���ăi�}�f�������ˁBCD�ł͓`���Ȃ��Ȃ̊���A�Z���ȃA�R�[�f�B�I���̒��ׂ��B��������Ȃ������������ǁA�悹�鎞�͂Ƃт���̐���ƃm���Ő擱���Ă����B�����̉̂����͂��Ԃ���������Ȃ����ǁA���͂≉�̂��~���[�W�J��������B���ꂪ�S�n��������B �@�o���Ȃ�ł͂̊|���������y�����A�T�����ɂ͔ے�͂����B�炵��������炵�����A�`�������|�B �@���͔ӏH�̃��C�u�n�E�X�ł��ȁB���N�͂QDays�������̂ɍ��N�͂P���H���Ă��Ƃ͔����O���[�h�A�b�v����H���i���ł����B |

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

�T�U���I�[���X�^�[�Y �L�b�N�I�t���C�u 2018�u������ƃG�b�`�ȃ������̂�������v���C�u�E�r���[�C���O���ς�(18.6.26) |

||

�u�������̍����~�܂�܂���E�E�E�v

�@����ł@�Ռ��́@�������̃����f�B�[ �@�K�L�傪�@�������ā@�I�g�i�ɂȂ������� �@���̓����@�������ɂ́@�ނ�̉��� �@�܂ɔG�ꂽ�炢���X�� �@�Ί炠�ӂ�鎊���̎��� �@�ڂ��̐S���x���Ă��ꂽ �@�ڂ��̋C�������V�点�� �@������@���̒����@�ς���Ă����� �@���܂ł��@�ς�炸�Ɂ@���ŗ~���� �@�T�U���̉̂�@�@�@�yLive Ver.�u�݂�Ȃ̂����v�̃C���g���Łz �@�L���R���q�A�i�̃i���[�V��������n�܂���NHK�z�[���ł̃��C�u�B�V���D����������C���i�b�v�́A���̎��X�̂ڂ��̑z���o����݂������Ă���B��6���炸���ƈꏏ����������B�����āA���ꂩ����ꏏ������B �@���z�Ƃ��������z���ł��B |

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

���c�}�n�u�ٖM�l�i����тƁj�v��ǂ�(18.6.17) |

|

�u�ڂ��ɂƂ��Ă͂܂��ɈٖM�l(����т�)�̂��b�ł����v �@�w�y���̃J�����@�X�x���������悩��������A���c�}�n�ŐV�̔��p�W��i�Ƃ�������A�{��w�ٖM�l(����т�)�x��ǂ�ł݂邱�Ƃɂ����B �@�w�y���̃J�����@�X�x���������悩��������A���c�}�n�ŐV�̔��p�W��i�Ƃ�������A�{��w�ٖM�l(����т�)�x��ǂ�ł݂邱�Ƃɂ����B�@�֓���k�Ђɂ����˔\�̉e��������A�������狞�s�ɑa�J�����g�d�̍ؕ�B�l���p�ٌo�c�҂̖��ɂ��ĕ��ْ��A��L�̐Վ��̉łƂ������p�E�̃T���u���b�h�ɂ��āA�G�ł��R��������ޏ����A���s�ŏo��A�m�蓾�����l�ρB�����Ă܂��N���m��ʐV���ȍ˔\�B �@�Ȃɂ������Đ��Ƃ��邩�A�ǂ�łĔY�܂�����i�������B���������߂�����A�����Ɏc��Ƒ����B���܂菑���ƃl�^�o���ɂȂ��Ă��܂��̂œ���Ƃ��낾���ǁA�I�ׂ�l�ɂ͂���Ȃ�̑O����킯�ŁA�������������҂ɂƂ��Ắu�ւ��v���Ċ����Ă��܂��B������݂�������Ȃ����ǁA��x�v���Ă��܂����u�ւ��v�͕���̍Ō�܂ŕt���܂Ƃ��Ă��܂��A�����ɂƂ��Ă͊G��E�E�E���ĂЂ˂��ꂽ�肵�āB�܂��A�������̂��G�Ȃ��ǂˁB���A�����s��Ȗ����ꂩ�A�ǂ������ɂӂ��Ă��炦��Ζʔ����ǂ߂���������Ȃ����ǁA�Ђ˂���҂̂ڂ��ɂ͒��r���[�Ȋ�������������Ă��B �@�������ǂݕ��A�������Ȃ�Đl���ꂼ��B������C�ɂ��Ȃ��ł��������A�ڂ��̐ق����͂́B |

�������ȋY�ꌾBOOK |

|

�u50��ڂ̃t�@�[�X�g�L�X�v���ς�(18.6.15) |

|

�u���c�g�炵���S�J�́A�Ȃ����NJy�������u�X�g�[���[�v �@2004�N�̃n���E�b�h�f��u50��ڂ̃t�@�[�X�g�E�L�X�v�c�Y�ꂪ�����C�N�B�R�c�F�V�ƒ��V�܂��݂��剉�ɁA�e��������N�⃀���c���V�疿�F���ł߂�A���c�g�e�C�X�g��������ꂽ��i�Ɏd�オ���Ă���B �@2004�N�̃n���E�b�h�f��u50��ڂ̃t�@�[�X�g�E�L�X�v�c�Y�ꂪ�����C�N�B�R�c�F�V�ƒ��V�܂��݂��剉�ɁA�e��������N�⃀���c���V�疿�F���ł߂�A���c�g�e�C�X�g��������ꂽ��i�Ɏd�オ���Ă���B�@�R���f�B�Ƃ͂����A�������m�̖M������܂�ςȂ��ڂ����Ȃ��H�Ƃ��v���̕������������邩���B����͂ˁA�w�R���t�B�f���X�}��JP�x�̂��[�q�ɂ��ꂽ���炳�B�R���f�B�A���k�Ƃ��Ă̒��V�܂��݂������ƌ��������ĂˁB �@���̂̌��ǂŋL�����P���Ń��Z�b�g�����ڈ߁B�P�N�Ԗ����V�����P�����}���Ă����ޏ��Ɉ�ڍ��ꂵ���v���C�{�[�C�E���B�ނ͗ڈ߂̋L���Ɏc�邱�Ƃ��ł���̂��H �@�Ƃɂ������X�߂܂��邵���ς��ڈ߂��y�����Ĉ��������Ă��܂�Ȃ��B�w�R���t�B�f���X�}��JP�x�Ƃ͈قȂ�A���V�܂��݂̎��ω��Ȃ̂��B���̖��t�͕��c�Y��Ȃ�ł͂ŁB �@�����Ĉ���̕��c�g�B������N�⃀���c���V�͊���̏ꂪ�ǂ�ǂ�L���������ǁA��Ԃ��܂����o����̂͂���ς蕟�c�Y��Ȃ̂�ˁB����͂���ɑ���ƍ�����N�̃R���r���߂��Ⴍ��������Ă��āB�]�ɕs���̕a�������̉Ƒ��̊������p���t�����Ό��I�ɉ����Ă�B���̍�i�����邯�ǐS�ɟ��݂�ő�̃|�C���g���Ǝv����ˁA�ڂ��́B �@���܂���D�Ƃł��ĂԂׂ��R�c�F�V�͂������̂��ƁA���c�g�̃`�[�����[�N�������郉�u�X�g�[���[�B�y�����ł��B |

�������ȋY�ꌾMOVIE |

|

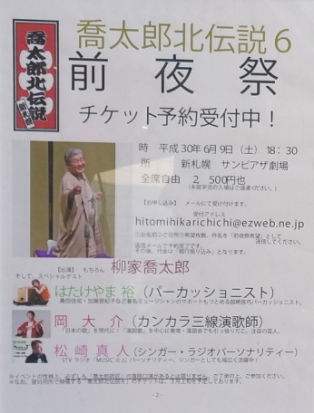

�u�����Y�k�`��6�v���ς�(18.6.10) |

||

�u�V�D�y�Ȃ�ł͂̋����Y���y���߂܂��v �@���N���V�D�y�Ŗk�`���J���ł��B�O���̑O��ՂƂ͈قȂ�A����I�����[�ŏ����ł��B�����Ƃ������t�����������ۂ��͂��Ă����āB �@���N���V�D�y�Ŗk�`���J���ł��B�O���̑O��ՂƂ͈قȂ�A����I�����[�ŏ����ł��B�����Ƃ������t�����������ۂ��͂��Ă����āB�@�}�N���̓��[�����A���ǂ�Ƀx�[�R���A�ɂ�ɂ��E�E�E���ĂȂ�̂�������B�����A�����Ƌ͒ʂ��Ă���ǁA�ڂ��̃������Ԃ�łˁB��Z�E����̑����������Ղ蒃�����ď����������B���V�z�[�������L�т₩�ȋ����Y���ς��̂ł��A�V�D�y�ł́B �w�̗̓e�X�g�x�@������� �@���̊w�Z�̐搶�A���猻��Ȃ�ł͂̑n�엎��͖���ƂĂ��y���݂ł��B����͈��̌����J���A���ȋ��Z����������^���L�B�A���V���h�搶���n�������ǂ������o���Ă܂��B �w���ΐ��x�@���Ƌ����Y �@���̔��͂����ɂ����|�����ɐH�ׂ邩�ƁA�������̉������ɂ������Ă�Ə���Ɏv���Ă�B�ŁA�����Y�̂��ΐ��͂����Ԃł��Ȃ��ʔ����B����Ϗ�肢�̂��A���삪�B �w�k���T�K�L�x�@���Ƌ����Y �@���߂Ă̊C�O���ꗷ�̖͗l�����Ă����B�ł��A���ɂ���Ėk�����āB����ł��ʔ������Ƃ�������ƌ����Ă��鋪���Y�B�H�A���k�A���w���A�I�[�����B�ԉH�ɍs�������q�����͈��������ł��ˁB�����A�����ė��ꂶ��Ȃ���A�ʔ������ǁB �w�і،��Z�x�@���Ƌ����Y �@�ʔ�����������Ȃ��B��������l����������Ă����̂�����́w�k�`���x�B�����Ȃ����Ǝs��ň�����喼���J�̕���B����Ƃ��邯�ǁA�����Ƒ����Ȃ�Ƃ����Ă���I

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u�����Y�k�`��6 �O��Ձv���ς�(18.6.9) |

||

�u������p���H�ׂĂ͂����Ⴏ�܂��傤�I�I�v �@���N�̋����Y�k�`���́A�T���s�A�U����ł̑O��Օt���B�`�P�b�g�͋��N��9���ɒ������蔭�����ꂽ���ǁA���̂Ƃ��̂ӂꂱ�݂��u�t���̗��ꂪ�Ȃ��ꍇ������܂��B���e�͂��������B�v�܂��A���Ȃ��킯�͂Ȃ��ł���ƃ`�P�b�g�w���B���ꂪ�Ȃ��Ă��y���߂����Ȗʎq�Ȃ���B �@���N�̋����Y�k�`���́A�T���s�A�U����ł̑O��Օt���B�`�P�b�g�͋��N��9���ɒ������蔭�����ꂽ���ǁA���̂Ƃ��̂ӂꂱ�݂��u�t���̗��ꂪ�Ȃ��ꍇ������܂��B���e�͂��������B�v�܂��A���Ȃ��킯�͂Ȃ��ł���ƃ`�P�b�g�w���B���ꂪ�Ȃ��Ă��y���߂����Ȗʎq�Ȃ���B�@�����Ȃ肻���́w�����Y�̕����x���H������p���Ў�Ɏ����̑O�|������ʁB�V�D�y�ƌ����ǂ��������b�N�X���[�h�B�܂��̓J���J���O�����̎t�E�����ƃJ���J���O���≉�̂ɂ��Č��B�ڂ���̒m���Ă邱�Ԃ������̂͏��a�ɐ��܂ꂽ���̂ŁA�{���̉��͖̂����^���ʼn̂�ꂽ���O�̍��̋��тȂƂ��B��������ɂ�݂����点���A�E�ł����ł��Ȃ����̋��т����\�B �@�����ċ����Y�Ƃ͂�����ܗT���o��B�͂�����ܗT�Ɨ���i�ڂ��̌h������啨�~���[�W�V�����̘b���j�A���ȃJ�z�������Řa�݊y���݁B���t�͏���^�l�Ɓw�X�̐��E�x���B�J�z���ЂƂőt�ł鑽�d�Ŋy�B�ނ����Ⴉ���������B�����ƒ��������c���ǂ����ň�x�͂��āB �@����^�l�i�܂����܂��Ɓj�Ƃ����ƁA�Â�����͐��̍��z�c�^�т��v���o�����ǁA�ʐl�B�~���[�W�V�����łr�s�u���W�I�̃p�[�\�i���e�B�B���Ă̓T�U���̃o�b�N�����߂Ă������Łi�w�̂����{�V���[�Y�x�͂ڂ����ςɍs�����j�B�ނ̃��W�I�A���������Ƃ�������ǁE�E�E�B�I���W�i�����܂߁A���Ȕ�I�B�O�V���~��́w���̃z�����z�����x���J�o�[����̂͂������ǁA�~��t�����̐l�Ƃ��Ă������{�P��̂͂������Ȃ��̂��E�E�E�B���Ƃ����̂͂��肾���ǁA���Ⴂ�̐l���B����Ŏc�O�Ȃ��狻���߂�������āB �@�����ōĂы����Y�Ƃ͂�����ܗT���Ăэ��݁A���m�S�́w�V�l�Ǝq���̃|���J�x�Ƃ��܂�Ђ낵�́w���̑����̃o���[�h�x���B�����A�����Ƃ͂�����ܗT���������蒮�����������B����͂܂��ޏ��̃\�����C�u�����҂��āB �@�Ō�͂�������Y�̗���Ŋy������͖������̂ł����B �w�i��S���i�r���܂Łj�x�@�����Y �@�����Y�̉����鏗���̉��C�ƈ����̒ꔲ���͉��x���������ǔ��Q�ł��B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u���V��� ����k�t �Ɖ���v���ς�(18.6.4) |

||

�u�|����ʔ����A�ʔ�����|���B�v �@�܂��A����̒k�t�ł��B���N�����3�x�ڂ̓��V��ȓo��B�G�߂��ƂɈႤ��������Ă����B�y���܂��Ă����̂ł��B�������N�͑ł��~�߂����������ǁB �@�܂��A����̒k�t�ł��B���N�����3�x�ڂ̓��V��ȓo��B�G�߂��ƂɈႤ��������Ă����B�y���܂��Ă����̂ł��B�������N�͑ł��~�߂����������ǁB�@���āc�Ƃ�����肢���Ȃ�^�ē������������B�k�t�̔M���Ŕw����������Ȃ�Ɖ���B���ޘe���͔M�ʂ̏؋��ł��B �@�ł͖{���̉��ڂ��B �w���O���� ���D�͂����x�@�k�t �@�O�V��������̉��k���B�Ă̊�Ȃ̕������ł��B�A�샂�m�̂����A���ǂ��������u���D�͂����v����邽�߂ɁA����܂ł̔��̓_�C�W�F�X�g�ŁB�u���D�͂����v�͖��Ƌ����Y�ł����������ǁA�����Y�̂b���������Ƃ͈قȂ�A�v�w�̂�������ɒu�������B������|���b���ǂ��ƂȂ����m�ɒ�������B�ƂȂ�ƁA�_�C�W�F�X�g�ɂ��������͊��m�̃e�C�X�g�ɍ���Ȃ�����_�C�W�F�X�g�ɂ����H�v���f���[�X�͂̂Ȃ���Z�ł��ˁB �w�炭���x�@�k�t �@�������͂ق�Ƃ͏�����锶�Ȃ��ǁB�ȂɂԂ�k�t�̔y�����������āA�����̜������s�����Ɋ�������قǂɁB��������ē���A���t�g�������^�b�N����肪���������낤�Ȃ��E�E�E�B����ɂ��Ă��������Ƌ��������̉����������������B�Ƃ����Ɋ炪�ς�����B�ł�����ρA�������d���Ă̕����ڂ��͍D�����Ȃ��B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u�R�������̂P�S�O�v�D�y�����`�p�������猩����i�F�`���ς�(18.6.3) |

|||

�u���̓ł͂ڂ���̊��͍܂ƂȂ�̂ł��v

�@�Ə������������Ƃ��Ȃ��ǁA���N���l�u���̊O�ɏo��Ƃ��ׂĂ�Y��Ă��܂����@�v�ɂ������Ă��܂��Ă��ˁB�����珑�����Ƃ��ł��Ȃ��̂�B�����炱���R�����͑S�͂Ō�邵�A�ڂ����S�͂ŏ��B�\�莞�Ԃ��͂邩�ɉz�������āB �@�R����D�y�������A�܂��D�y�œł�f���Ă����́A�҂��Ă܂��B �@�R������Twitter��Up����Ă���̎ʐ^�B�ڂ��Â炷�Ƃڂ����ʂ��Ă܂��B

|

|||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

���c�����uMTRY TOUR 2018�v���ς�(18.6.2) |

||

| �u���R�̒��̂��A���̒��̎��R�v �@����̖����͂܂����̃Z�g���B�������܂��c�A�[��������ڂ����͏����Ȃ����ǁA���ˉ߂��Ă݂�Ȃт����肵���̂ł́B�������E�E�E�B�ŏ������琺������Ă��܂����������B �@�����̃��C�u����邢���Ă��Ƃ́E�E�E�����A��������Ӗ��ł����ǁA�O����m���Ă邳�B�ł�����̓��C�u�̒�^���t��ɂƂ��āA�����������V�ԗ]�T���B�����̃L�����A���́A�t�@���Ƃ̐M�������Ă����Ȃ���ƂȂ�ˁB50�߂����I�g�i���������邱�Ƃ̃J�b�R�悳�B����ς�����ˁA�I�g�i�̗]�T���āB �@����͍�N�����[�X���ꂽ�A���o������̑I�ȂɁA�v�X�ɒ�������ȋǂ₱��ȋȁB��邢�g�[�N�ƃo���h�̈�̊��B���\�ł��B �@�����A����͒Z�߂ł����A�y�������Z�k���ꂽ���͂ɂȂ��Ă邩�ȁB

|

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

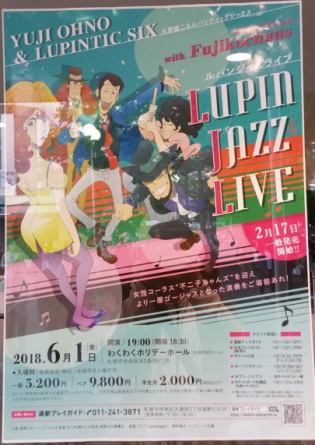

���Y���p���e�B�b�N�V�b�N�X with Fujikochans�u���p���W���Y���C�u�v���ς�(18.6.1) |

||

�u�����́̕h���̂�������́h�v �@�V�V���[�Y�̃��p�����n�܂�A�N�Ɉ�x�́u���p���W���Y���C�u�v���҂������������Ă����������̍��B���ɋ��N�̃��C�u���o���œ����������ɁA���҂��B����ɍ���͏����R�[���X�e�����������������������ѓ��B���Ă��Ƃ́A���ꂪ������H���̖��Ȃ��B �@�V�V���[�Y�̃��p�����n�܂�A�N�Ɉ�x�́u���p���W���Y���C�u�v���҂������������Ă����������̍��B���ɋ��N�̃��C�u���o���œ����������ɁA���҂��B����ɍ���͏����R�[���X�e�����������������������ѓ��B���Ă��Ƃ́A���ꂪ������H���̖��Ȃ��B�@�ڂ��ɂƂ��Ă̓��p���e�B�b�N�V�b�N�X�ɂȂ��Ă���Q�x�ڂ̃��C�u�B�t�@�C�u������������̃t�����g2�l�i�g�����y�b�g�ƃe�i�[�T�b�N�X�j���J�b�R�C�C�̂͂����̂��ƁB���Ƀy�b�g���t�����[�Q���z�����Ɏ����ւ������̂��炩�����F�ɍ���͂������B �@����ƁA�V�K�����o�[�E�n�����h�I���K���̋{�쏃�̉��t���N�[���ŁB���炩�ɑ��Y��̕��S���y�����A�ނȂ�̃O���[�������o���Ă���B����ς��p�ɂȂ�̂��ȁE�E�E�B �@������3�l�̂e�����������������������B�����l�����̏a���ɍʂ��^���Ă���邤���A�e�l�Ƀ{�[�J���̌����ꂪ����A���ȁw���̂�������́x���E�E�E�B�w�J���I�X�g���̏�x�̖���ʂ����n���̂悤�ɔ]�����삯����B�\�v���m�T�b�N�X�ƃ~���[�g�̌������g�����y�b�g�������A�����{�[�J���������₫������B�q�[���[�ɓ���Ă����̎����ɖ߂����悤�ȁB�����Ă��̍��ɂ͖߂�Ȃ����ǂˁB �@�ς�炸�ɂ͂����Ȃ����炱���A�ς��ʑz���͎������������B�w���̂�������́x�͂ڂ��̐S�̂�������̂̂ЂƂɂȂ����̂��B �@�f�G�ȃ��C�u�ł����B

|

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

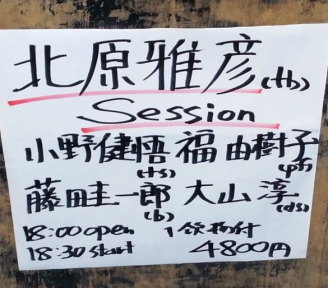

�u�k����F session�v���ς�(18.5.27) |

||

�u�X�J�p���̂�����̖����݂����A������Jazzy�Ɂv �@�O���X�J�p���͏��M�Ń��C�u�B���낢�날���čs���Ȃ��������ǁA�H�ɂ����邩��Ƃ������ƂŁA����̓X�J�p���̃g�����{�[���t�ҁE�k����F�̂i������Session�ɎQ�킵���̂��B�`�P�b�g��1�����炨�����Ă�����B �@�O���X�J�p���͏��M�Ń��C�u�B���낢�날���čs���Ȃ��������ǁA�H�ɂ����邩��Ƃ������ƂŁA����̓X�J�p���̃g�����{�[���t�ҁE�k����F�̂i������Session�ɎQ�킵���̂��B�`�P�b�g��1�����炨�����Ă�����B�@�D�y�̏����ȃ��C�u�n�E�X�����B�����ɓ����A�[�e�B�X�g�ƂƂ��ɓo�ꂷ��k����F�B�|���V���c�Ƀp���c�A�X�J�p���ł͊ς邱�Ƃ̂ł��Ȃ��o�ŗ����ŁB���t����Ȃ̓I���W�i���A�X�J�p���̃Z���t�J�o�[�A�W���Y�̃X�^���_�[�h�̃J�o�[�B�X�J�̋Ȃ��W���Y�ɍʂ��A�g�����{�[���A�T�b�N�X�A�s�A�m�A�x�[�X�A�h���������ꂼ��ɃA�h���u�\�����J��o���āB���ꂪ�������y�������ŁB �@�ڂ��Ƃ��Ă͂��܂蓹���̃A�[�e�B�X�g���ς�@��Ȃ��̂ŁA�u����ȕ��������撣���Ă���v���Ēm�邱�Ƃ��ł���@��ł��������B������@�ɁA�����ƃ��C�u���ς����Ƃ��v�������B �@�k����F������A���悵�i���悵�Ɣނ̃��[�h���C�J�[�Y�j������A�X�J�p���Ƃ�����̂������Ȃ���A�Ⴄ��ʂ����ꂼ��Ɋy����ł���B�����X�J�p���ł̓~�b�N�X����Ă������A�咣�̏���X�J�p������ɕς��āB������y���߂邱�Ƃ̊�сB����ȋ@��A�����Ƃ����ƍ���Ăق����̂��B

|

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

�o�J���Y�����C�u�u�h���}�`�b�N�v ���C�u�E�r���[�C���O���ς�(18.5.19) |

||

�u�h���}�`�b�N�ȓ�����A�_�Ƌʂ���ɓ���s�`�k�`�v

�y���R���̇@�z �@�o�J���Y�������������傫�����邱�Ƃ��ł���B�\����o�b�`���B�Z�b�g���������o�b�`���B �y���R���̇A�z �@�o���҂���l������A���������ڔz�����Ȃ��ł悢���J�����A���O���ȊO�œ����͂Ȃ��B �y���R���̇B�z �@�֎q�����S�n�悩�����B���H�B �@����̃��C�u�A�B�e�A�^���͂������̂��ƁA��������؋֎~�̃A�i�E���X�B�����E�E�E�������炢�͂悭�Ȃ��H�Ǝv�����Ⴄ�B�����āA�z���g�ɖʔ�����i���đ�����邽�тɓ����甲���čs�����Ⴄ����Ȃ��B�����ƂƂ��ɁB�ł��A���ꂪ�܂��u�����Ȃ��ǂˁB �@��x�͌����Ă݂����h���}�`�b�N�ȃZ���t���������h���}�`�b�N�ɂ��A�v���c�����ƁA�{���A���S�A�e�[�}�\���O�A�g���E�}�A�I�^�N�V�[�I�ȃR���g�ƁA���Ԃɋ��މf���ŒԂ�ꂽ���C�u�c�����ĂȂ���ˁB�ڂ��I�ɂ͖{�����������w���ƃe�[�}�\���O���̂��̎�Ɍ���������Ă��܂����B�ꉞ�����֎~������ڂ��������Ȃ����ǁB �@�o�J���Y���̃Z���X�ƍ˔\�ɁA����Ǝ��i�������C�u�ł����B |

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u���V��� �O�V���~�� �V�ǂ� �e�q��v���ς�(18.5.12) |

||

| �u�V��̑�䏊�A�e�q��ŎD�y�㗤�I�v �@�Җ]�̉~�䗈�D�B�ڂ��͓��V��Ȃ̃A���P�[�g�ɉ��x���������Ƃ��낤���B�u�~�䥔����e�q����v�ƁB�܂������̑O�Ɂu������V�ǂ�Z���v�Ɓu�~�䥓V�ǂ�e�q��v����������Ƃ͎v��Ȃ��������ǁB �@���a�̖��l��O�V���~�����t�Ɏ����Ȃ���A�V�엎���˂��l�߂�~����B�ǂ��炩�Ƃ����ƌÓT�����`�̖k�C���A���̂ǐ^�̓��V��Ȃł̐V��Ղ肾�����̂ŁA�q������C�ɂȂ������ǁA�����ł͂Ȃ��Ƃ��ڂ��Ɠ������~���҂��ł��ꂽ�������������悤�ŁB�〈��ł͏Γ_�̌��J���^���������炵������A�z���g�̃R�A�������Q�W�����ɈႢ�Ȃ��B �@����z���g�V��Ղ�B�~��Ƃ��̒�q��V�ǂ�A�ӂ���͂������A�����̎O�V���u��܂��V����B�V�ǂC�������Č������ɌÓT��������Ⴄ�قǁB���������ɌÓT�����B�Z���ł͉���ƌÓT����������B �@�������ڂ��͌ÓT���D���B�ł��A�����ł͌ÓT����ŐV����@��ő��ɂȂ��̂ŁA�����ƒ�����悤�ɂȂ��Ăق����Ǝv���Ă鎟��ŁB �@�����G�X�Ƃ��Ă���V�ǂ���A�t���̑O�łْ͋�����̂��A�͂��܂�������V�ǂ�̂�������Ȃ̂��B���̐e�q��Ȃ�̉����Ȃ��D�y�Ƃ�������ɂ����Ђ�����Ă���̂��B����ȓV�ǂςꂽ���ƂɃj���}���B �@�����Ă���ς�~��B�X�g�[���[���̂���V��̑��l�҂ł���B���˃u�[���S���̍��ɁA�R���f�B�A���ł͂Ȃ�����ƂƂ��ė������������Ҏ҂Ȃ���B�����̋q�̓z���g�~�䂪�������������Đl����B�s���ł͂Ȃ����Ǖ��Y�ꂪ�������A���N�O�����{��u���Ă̍��������ǁA�L���͌��݁B��{���炭������̂ЂƂɂ��ď���������A�������ł��B �w���C�U�b�v�������x�@�O�V���ӂ��� �@�~���9�Ԓ�q�B��͂�����ƃr���P�����i�{�l�H���j�B������ݎ����������㒲�ɃA�����W���A���N�D�ǎ��Ɉ���Ƃ��F��܂��B �w�x�@23������x�@�Í����u��� �@�Í����̐V��g���B�钆�ɑ吺�Ŕ�����̂��l�́A�����肳��ɐE������Ă��܂��܂��B�����肳�����l���Ƃ�����ˁB �w�n�[�u������Ă��邾��!!�x�@�O�V���V�ǂ� �@�܂����̌x�@�E�����B�r�܉��|���ɁA����Ȃ���ڂ̔߈����l�^�ɂ��Ă��܂��B���Ȃ�_�[�N�����ǁA�����Ȃ��B���h�L�������^���[�A�����Ə��O���̂�������c�B �w���ƂƖ����v�x�@�O�V���~�� �@�t���̌��N�𗶂����ɁA�{���̎�|����ǂ�ǂ�Ă�����q�����̋C�����B�����q���Ȃ��Ȃ邳�܂����܂��B�~��A�ɓx�̃J�j�A�����M�[�Ȃ��āB �w�A�R�[�f�B�I�����w�x�@�������� �@�O���V�ǂ�ƂƂ��ɎD�y�Ŏd�������A�����͊ϋq�Ƃ��ė��Ă��̂ɁA��ѓ���ŕ���ɗ������ꂽ�A�R�[�f�B�I�������̏����B�w�����x�����Ă���܂��B �w���̎q�x�@�O�V���V�ǂ� �@�{���B��̏����ÓT�B���ł͂��l���Q�l���炢�������Ȃ��Ƃ������B���R�́u����Ȃɖʔ����Ȃ�����v�B���₢��ǂ����āA�ʔ�������Ȃ����B�V�ǂ�A����������ł��Ȃ��A���m�Ɋ��U��ł��Ȃ��A���F��ς���ł��Ȃ����ǁA��������Ɠ`����Ėʔ�����Ȃ��B �w�O���R���N�x�@�O�V���~�� �@�V��̎g����E�~��̖����L�߂�������A���݂ɃA�W���X�g���Ă����܂��B�u�ꗱ300m�v�̖��R�s�[�Ƃ��܂��̂�������ňꐢ���r�����L���������E�O���R�ւ̑z���B�����Ă��̂�����������C�o�������B�Ō�͉~�䂪�g�̂Ŏ����܂��B�u�ꗱ300m�v���B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�u�_�c�A���� GW���ʋ��s�v���ς�(18.5.3) |

||

�u���38�l�̏����Ȋ�ȂŁA��蔶�Ƃ̐�����������v �@�_�c�ɓ�ڂ̗���Ƃ�u�k�t���オ�鏬���Ȋ�Ȃ�����ƁA�v���������Œm�����B�����A���A���A��Ƌ��s��ł��Ă���Ƃ����B�f�v�͓��ʋ��s�ȂƂ��B9�l�̓�ڂ̍����ƁA������Â炵�����y���݂������Ƃ��B �@�_�c�ɓ�ڂ̗���Ƃ�u�k�t���オ�鏬���Ȋ�Ȃ�����ƁA�v���������Œm�����B�����A���A���A��Ƌ��s��ł��Ă���Ƃ����B�f�v�͓��ʋ��s�ȂƂ��B9�l�̓�ڂ̍����ƁA������Â炵�����y���݂������Ƃ��B�@�،ˑK2,000�~�A38�Ȃ̂��킢�炵����ȁB�����������܂�Ƃ��āA�V��ɓ��������������Ȃ��ǁA���҂Ƃ̋������������߂��ăA�b�g�z�[���B�����Ď��X�Ɠo�ꂷ�閼���m��ʎ�肽���̔M���ɑ���B �@�D�y�ł���ڂ̉�Ȃǂ��J�Â����悤�ɂȂ������ǁA�����܂ł�������̎����@��͖ő��ɂȂ�����A�敨�����̗D�z���Ɗy���������\�ł��B �@���̒�����N���D�y�ɗ���̂��ȁB �w���Θށx�@�t�����g�D �@�t�������D�̒�q�������ŁB�܂��͘A�����̋q�̓�����}�N���ɁA���R����̒ʋŏ����Ƃ�B���ƃ��N���݁B��̂�s�[�͂�����ƌÂ����ȁB�w���Θށx�̓��Y���̗ǂ��Ǝv�������W�����v�Ńm���m���ɁB�`���Y�҂��̈��������H�������A���C�u�����ځB �w����x�@�O�V���̐� �@�O�V���~�̂̒�q�������ł��B���Ƃ����ɂ͗��������������ŁA����Ɉ��芴�����銴���B���l�^�̂ЂƂw����x���A��������I�g�i�̎�Œ������Ă����B �w�e���̓B�x�@�t�������� �@����̒�q�������ł��B���������͂ӂ����炵���ߌ��Ȃ��ǁB�o�g�n�E�����������A���Z���ł̊��F�߂��Ă��邻���ŁB������Ɖ��\�ȁw�e���̓B�x�A���̋C���̍r�����Ԕ������y�����B�����H�`���Y���܂����Ȃ��H �w��x�@���Ƃ���� �@���ƌ����O�̒�q�Ŏ���������ȂƂ��B�����O���͖V�傪�}�X�g���H�t���قǂ̜߈˂͂Ȃ����ǁA�ʔ����g�������ĂĊ��ҏ\���B �w�N�ƗF�x�@�̐̒�A���Y �@�̐̒������Y�̒�q�ŁA����ڂ��̈�Ԃ̂��ړ��āB�ނ̐V������В����Ă݂��������B�����q�͂�N�Ƃ̑z���o����̐V��w�N�ƗF�x�B�`���[����w�g�C�E�X�g�[���[�x�̃E�b�f�B�Ɍ����Ă���B�����������F�͑�ł��B�d�|�������낤�ƂȂ��낤�ƁB �y�����z �w�I�B�x�@�щƂ͂ȕ� �@�щƐ����̒�q�B�炪�ǂ��ƂȂ��t���Ɏ��Ă͂��Ȃ����H�w�I�B�x�̖{�҂͂���Ȃɒ����b������Ȃ����ǁA�E�ɍ��ɂƒE�����J��Ԃ��A���`�Ƃ̕E����q����Ƌ㑠�P�������܂ŌJ��o���T�[�r�X�B �w��`���x�@�Ε����H�� �@�Ε����ߌ��̒�q�B�_�c���V��ɂ͋t�炦�Ȃ��Ƃ��B�܂��A���l�C���邩��B���ӂ̉��l�^�A�ÓT�ł��B�܂��A�ߌ��̒�q������B �w����x�@���ƉԔ� �@���Ɖԗ̒�q�B�������邩��Ɏ����^�ʖڂȊ����B������������������s���������ŁA�u�܂��߂����v�ƃc�b�R�~�����Ȃ�B�����h�ÓT��S���Ă����̂��ȁB �X�P�b�`�u�b�N���k�w�����q���邠��x�@�Ε����H��(���y����) �@�H���A�܂����̃X�P�b�`�u�b�N�B����ŊG����肢�B��Ȃ��ʂ邨���q����̐��Ԃ��B �w��\�l�F�x�@�t�������� �@�t���������̒�q�B�������u������Ɍ���������q�v���č����Ō����Ă������B�������ɑ�g���B������肢�B�e�F�s�ɂ܂�锶����������^����������B�H��������͓S�Ȃ̂ˁB

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�\���M�v�u1981�N�̃X�����\���O�v��ǂ�(18.5.3) |

|

�u�ЂƂ���̃A�i�^�ɖ߂�@���̎������厖�� Twilight game�v �@2014�N����1981�N�Ƀ^�C���X���b�v�������}�ȃT�����[�}����������A�����͂܂����\����Ă��Ȃ�����̃X�^���_�[�h�i���o�[��ɁA���������܂��O�̎�����߂�������B�Ȃ��A�ǂ�����ă^�C���X���b�v�����̂����^��ɕ����Ȃ���B �@2014�N����1981�N�Ƀ^�C���X���b�v�������}�ȃT�����[�}����������A�����͂܂����\����Ă��Ȃ�����̃X�^���_�[�h�i���o�[��ɁA���������܂��O�̎�����߂�������B�Ȃ��A�ǂ�����ă^�C���X���b�v�����̂����^��ɕ����Ȃ���B�@1981�N�A�ڂ��͒��w�O�N���B���Ԃ͒m�炸�Ƃ����S�̓o�b�`�����Ă��B���̍��A�m���ɍ��֗̕��Ȑ����͑z���ł��Ȃ������B�����猻�サ���m��ʎ҂͂ƂĂ��s�ւɊ����邾�낤���A����ł�����͂���Ŋy�������ゾ�����B���͐V���A�e���r�A���W�I�A�G�����炵�������Ȃ��������ǁA����䂦�ɘb������L���邱�Ƃ��ł����B�ъԊw�Z��C�w���s�̗��̂�����ɂǂ̋Ȃ̉̎����f�ڂ��邩�Ő���オ��A�o�X�ړ��ʼn̂���������āB�����Ɗe�l���f�W�^���v���C���[�ŃC���z������D���ȋȂ��Ă�̂��낤�B�������������ẴE�H�[�N�}���͋������̎q�������C�Ɍ����т炩���A�s�ǂǂ��Ɏ����Ă����V�����m������B �@������ƒ����Ȃ��Ă��܂����B�{��ɖ߂�܂��B�m�荇�����Ă��Ȃ������͑�X�،����Œm�荇�����w���f���I�Ƃ̐C�u���o�āA�������т�p��������(�Ƃ����������Ă��炤)���ǁA���p��������ł̃X�^���_�[�h�i���o�[���ڂ��ɂƂ��Ă̓h���s�V���ŁB��҂͂��Ƃ����Ō����Ă邯�ǁA2000�N���ЂƂ̋�肾�Ƃڂ����v���B�����ȈӖ��ŁB�m�X�g���_���X�̑�\�����A�ꕔ�̉��߂Ƃ��Ă͓������Ă����̂����B �@�܂��E�����Ă��܂����̂ŁA���̂܂��_������������Ƃ��āB1981�N7��1���Ƀ^�C���X���b�v���������́A�w���f���I�̉��t���鉺�肭���ȁw�x�̃e�[�}�x���B���ꂪ���ׂĂ̎n�܂�B�ł��A�T�U���D���Ƃ��Ă��D�ɗ����Ȃ������B�w�x�̃e�[�}�x�̓T�U��4���ڂ̃A���o���w�X�e���I���z���x��1�Ȃ����ǁA���̓��ɂ͔�������ĂȂ��n�Y�B�f��w���[�j���O���[���͑e�G�Ɂx�̑}���̂ł����邯�ǁA�f��قɒʂ��ăR�s�[�������Ă̂�����������B�Ǝv���Ă���A����ȗ��b���������́H�m��Ȃ������`�B �@�������Ă��l�͉����������A������m��Ȃ��l�͐V���Ȕ������A���̏����Ŗ�����Ă݂܂��H��҂�����̃X�^���_�[�h�i���o�[�Ƃ��Ăǂ̋Ȃ��`���C�X�����̂����y���߂܂��B |

�������ȋY�ꌾBOOK |

|

���C�u�c�A�[�u�t�̋�C�ɓ��������v���ς�(18.5.2) |

||

�u����~�����Ђ���Z��(�H)�f���I�Ƒ吺�ʼn̂����Ⴈ���I�v �@�O�镗����Č�����ʂ�A���������t�̓y�ށB����Ă����͓̂��{�����فB�����̏t�ɓ����A���Ń��C�u������Ƃ����B���₢��n��������c���ċC�����ł����ς��Ȃ��ǁA�u36�l�Ґ��t�@���N�����y�v����搂��Ă�����S���ʼn��ɂ͓���̂��ȁB�����͈��̗����B�ڂ��������ɍs����������B �@�O�镗����Č�����ʂ�A���������t�̓y�ށB����Ă����͓̂��{�����فB�����̏t�ɓ����A���Ń��C�u������Ƃ����B���₢��n��������c���ċC�����ł����ς��Ȃ��ǁA�u36�l�Ґ��t�@���N�����y�v����搂��Ă�����S���ʼn��ɂ͓���̂��ȁB�����͈��̗����B�ڂ��������ɍs����������B�@�ł͒m���Ă����ǁA�����Ђ��肪�{�[�J���A�R�[���X�A�p�[�J�b�V�����A�M�^�[�A�_���X�A�Ɩ��A�哹��c�Ńt���Q���B���ꂪ�܂����킢���B����Ƃ͌Z���̂悤�B�ꏏ�ɉ̂��A�n����A�x��B�Ƃ��ɂ͉̂��Z�ɂ���������o���Ă�݂����Ȋ������B�o�����ʼn����ӂ�����̂�����d�l�H �@��������Ȃɂ����B�����̂��Ƃ����ǁA�ϋq�݂�Ȃő升���B���ă��N���N�������X�����ɉ߂������q�b�g�Ȃ������A�݂�Ȃő吺�ʼn̂����Ⴄ�B������ׂĂ̋ȁA�S�R�[���X�������Ă������킯����Ȃ����ǁA�T�r���݂�ȃm���m���ʼn̂��C�����悳������Ȃ��̂��A���ꂪ�B����̋Ȃ̎��ő�̖��͂���ˁB �@���ƁA����̖ڋʂ̂ЂƂu36�l�Ґ��t�@���N�����y�v�B�o���h�����o�[�ɉ����A����̖��F�E�������V�������X�g�����O�X�W�c������邱�Ƃœ�������݁B������t�@���N�ɗ��Ƃ����ރA�����W�̂��������ƁB�y�����Ă��܂�Ȃ��B�x������y�Ƃł������ׂ����B �@���N�̃q�b�g�Ȃ���V�Ȃ܂ŁA���z�I�ȋ�ԂƉ���̉��R�[���X�̒��őt�ł�ꂽ�A���̊y�����A���̐��������\�ł��郉�C�u�B�߂����ᐺ������āA�߂����Ⴂ�����������B�y���������`�B �@�����ɋA�낤�B

|

||

�������ȋY�ꌾLIVE |

|

�s�u������u���Ə��O���@�Ɖ���v���ς�(18.4.27) |

||

| �u�o�l2.5�ɂ��@�������l�ԍ���A���ꂪ���[�߁H�v �@���Ə��O���̌����T�C�g������ƁA���N�U���ȍ~�͓Ɖ�����J�����A��Ȃ̏o���݂̂ɂ���Ə�����Ă����B���Ă��Ƃ́A�����D�y�Ől�ԍ���E���Ə��O���̗�������Ƃ͂Ȃ����Ă��ƁH�ŋߑ̒����c�Ƃ��A�L�����c���Ęb������ь����Ă邵�B�{�l�H���A���s����ł̎�p���Ă����̂��Ƃ��B �@�����Ƃ��Ắu�o���o���[���v�̂b�l�Ńo�C�N�ɏ���Ă�C���[�W���������O���B�{�l���k�C����D���������ŁA���N�o�C�N�œ������V���Ă��������ȁB����Ȋe�n���������b�������i�Ȃ����[���̘b���͂Ȃ����ǁj�A�����n�̑z���o�B��������V�h�A�����_�Ђł̔n�̘b�������āc�����A�l�^�ɓ������Ⴄ�B �@����͚n�D�̈Ⴄ�����ȁB�l�ԍ���̕ό������\�B�}�N�����l�^���Ȃ��ǁA���܋l�܂�Ƃ�������A�u����͊Ԃ��H�V�R���H�v�ƃn���n�����邱�Ƃ����������ǁA����ϊј^�͂����������B �w����x�@���Ə��� �@�^�łȂ肽�Ă̂���q����B�ނƒn���E���R�̏��N�̂ق̂ڂ̃G�s�\�[�h�ɂق�����B�����ԈႢ�������ς��̃��s�[�g���B �w�n�̓c�y�x�@���Ə��O�� �@�C���[�W�Ƃ��č]�˗���͐�̗ǂ��]�˕ق��ăC���[�W���������ǁA����͑S���a����ςȂ��œc�ɗ���Ƃ�������B�b���Ԃ�����邱�ƂȂ���A���d�����c�Ɏ҂ɂ��������Ȃ����炷�����B�c�Ɏ҃I���p���[�h�̊��m���B���̖�邳������̂��B �w�����O���x�@���Ə��O�� �@��]���č]�˕ق��Ⴆ�܂��韭�������B���ۂ̓njo�͂Ȃ�̂��߁H���Y���悭�ǂ܂�邨�o�̍��Ԃɋ��܂�邨�����́A�܂�Łu���������ȁv�݂����ŁB���������A�w�����O���x�̓��Y���|�̌��_�Ȃ̂��B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

��3��D�y��藎��Ɨ����u��� �Ɖ���v���ς�(18.4.24) |

||

�u�`���I�Ŏn�܂�V���o�V�엎��A����[���h�S�J�v �@�D�y��藎��Ɨ����A�R��ڂɂ��ď��̊������ƂȂ����̂́c�挎�̎D�y�听���ł̂ڂ��̍������ʔ�����������B �@�D�y��藎��Ɨ����A�R��ڂɂ��ď��̊������ƂȂ����̂́c�挎�̎D�y�听���ł̂ڂ��̍������ʔ�����������B�@�܂����̎��掩�^����n�܂�����Ɖ���B�ł��A����͔ۂ߂Ȃ���ˁB�����āA�ڂ����D�y�听���̍������āA������̎��ɓƉ���̃`�P�b�g�\�[�����M��������B������̂ЂƂЂƂ����ɕς��̂��v�Z�����}�N���B��͂蓪��������ˁB �@�T�Ȃ��Ɛ錾���Ă̓Ɖ���B���������ׂĐV��B����ł����ĂQ���Ԏ���Ă̂��V��Ȃ�ł͂Ȃ��ǁB �@�ɂ��Ă��ʔ����B���w�����I�Ǝv���A���w�������I�ƂȂ�A����̍��{���悤�Ȉӗ~�삪����B���̗���A���킶��n�}���Ă����B��������[���h�̗������B �@�܂��Z�p���Ȃ��A���������ʔ��������̗���i��k�j�B�S�n�悭���܂��B �w�Ȋw�̎q�x�@��� �@���m�Ӑg�̃��{�b�g�E���{���B���\�^�����Ǐ����ɑa���̂̓��e�Ȃ����m�̍�i������B���̎p�͑����畺�q���я��H�͂邩���B���Ă̏��N�R�~�b�N���v���N�����悤�ȁA������҂�m�X�^���W�b�N�Ȕ��ł��B �w�������x�@��� �@�w����͈�ʎЉ�̏k�}�Ȃ̂��B�\�͂̑O�ő������͈Ӗ����Ȃ���������Ȃ����ǁA�������ɐ擱���ꂽ���ӂɂ����Ă��͍R���Ȃ��̂��B�E�T�M�̉^�����E�E�E�B�V���[���ł��B �w�\�ꋍ��杁x�@��� �@�ÓT���r�e��搂�ꂽ���B���肪�������Ⴀ�肪���Ȑ��т������o��story�����C���Ȃ��ǁA�����ɂ͑��̐؎��Ȏ���Ɛl�ԊW������ł��āB���H�ł����ꂪ�E�E�E�H �w��Ԃ̂Ȃ��x�@��� �@�̊ۂ�������u����͉�b�v�����ꂩ�畢������i�B�^�C�g���ʂ�A�H�열�V��́w�M�̒��x��f�i�Ƃ�����A4�l�̏،�����Ȃ锶�B4�l�Ƃ���b�͂��Ă��Ȃ��B����ł����ꂼ��̐S������ɕ`����Ă����A���̃M���b�v�ɏ���B����͌㐢�Ɏc�肻���ȗ\���B �w��߂҂肩�x�@��� �@�������A�㐢�Ɏc�肻���Ȕ����B�č��ɐ����o���v�Ƃ�����x����Ȃ̕���B���̈�N���Ȃ��W�X�ƌ��B�����Ɍ����鈤��̐[���Ƀz�����Ɨ��Ă��܂������ȁE�E�E�B��������̂��Ƃł�����A�����̐l��ł͂������܂���B�I�`���G��B�V���ł��Ƃ��́w�����Ђ���x���ă^�C�g���ɂȂ�낤�Ȃ��B

|

||

�������ȋY�ꌾ�o�k�`�x |

|

�C�����u�X�J�����[�V���E���[���v��ǂ�(18.4.20) |

|

�u��������Ȃ����ɑ��������z�̍������߂āc���{�T�[�K�ŏI�́v �@����ōŌ�Ȃ̂ˁA���{�T�[�K�B�Ō�����邽�߂ɂ��낤���A����܂ł̕��ꂽ���������炱����Ɍ����B�ꂵ�āB�����Đ�����L�����̒��ōŌ�̎�����������̂��X�J�����[�V���E�F���Ƃ����c���A�����A���Ãg���I�̂P�w�N���̌�y�Ƃ������S�[���B����ɕ��ꂪ���{�𗣂�A�Q�Ԏs�Ɖ���s�A�����ĉ������[���b�p�œW�J���閭�B�b�̔������T�[�K���o��ň�ÂƂ͂قƂ�NJW�̂Ȃ���w�@�������̕����Ƃ����ڐV�����B����ł��āA�����ƍ��{�T�[�K�ȂB �@����ōŌ�Ȃ̂ˁA���{�T�[�K�B�Ō�����邽�߂ɂ��낤���A����܂ł̕��ꂽ���������炱����Ɍ����B�ꂵ�āB�����Đ�����L�����̒��ōŌ�̎�����������̂��X�J�����[�V���E�F���Ƃ����c���A�����A���Ãg���I�̂P�w�N���̌�y�Ƃ������S�[���B����ɕ��ꂪ���{�𗣂�A�Q�Ԏs�Ɖ���s�A�����ĉ������[���b�p�œW�J���閭�B�b�̔������T�[�K���o��ň�ÂƂ͂قƂ�NJW�̂Ȃ���w�@�������̕����Ƃ����ڐV�����B����ł��āA�����ƍ��{�T�[�K�ȂB�@�C�����͈�t�Ƃ��āA����̗��z�����{�T�[�K�Œ��A���Ԃɖ₤�Ă���B���{���L�̗�����G�ɉȂ���B�ł��A�ڂ���͌�����m���Ă���B�C�����̗��z�͌����ɂ͊����Ă��Ȃ����Ƃ��B�����猋���͂킩���Ă�B�ł��A���̌����ւ̓��������䂫�������ˁA���{�T�[�K�́B �@�l�^�o���ɂȂ邯�ǁA�X�J�����[�V���̕`���G�͌����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ł��A���̊G���ꕔ�̊������҈ȊO�ɂ͂ƂĂ����͓I�Ɏv���Ă��܂��B�����āA���̊G�̓X�J�����[�V�������̗��z�ł͂Ȃ��A1991�N�ɂ�����Dr.�V��Ɛ��ǐ搶���`�������z�����ł���B�ڂ��ɂƂ��Ă͓��ʂȂӂ���́B �@����ŏI��肩�Ǝv���Ǝ₵�����ǁA�����Ɛ��ǐ搶�̋ɖk�s�Č���V�����`���X�J�����[�V���̊G���ǂ߂�ɈႢ�Ȃ��ƁA�������c���������R���r�̊�����B�����F���đ҂��Ă܂��B �@�����A2�N�O�Ɋ��s���ꂽ�{�Ȃ̂ɁA���N�̑��I����\�����Ă������̂悤�ȁc�X�J�����[�V���̕`�����G��������������̂��ȁB |

�������ȋY�ꌾBOOK |

|

�a�J�炭���u����ׂ����Ⴂ�Ȃ�v���ς�(18.4.17) |

||